[羅戈導讀]中臺是怎么被引入的?在國內諸多企業之中,中臺的組織架構調整曾經發揮過什么作用?現如今,中臺逐漸褪去光環的背景是什么?它最終會成為一種什么樣的形態存在于企業之中?

[羅戈導讀]中臺是怎么被引入的?在國內諸多企業之中,中臺的組織架構調整曾經發揮過什么作用?現如今,中臺逐漸褪去光環的背景是什么?它最終會成為一種什么樣的形態存在于企業之中?

中臺,似乎正在退出歷史舞臺?

十年前,當中臺概念肆意闖入互聯網大廠的戰略布局時,適逢中國的互聯網產業觸手野蠻生長。2015年,馬云參訪芬蘭游戲公司Supercell后將中臺的經驗帶入阿里。

當年底,張勇提出了“大中臺,小前臺”的組織戰略。在那以后,中國的互聯網大廠之間刮起了一股“中臺”的勁風。字節、騰訊、京東、百度、美團……一時間,從大廠到小微企業,似乎都在為中臺這個對于絕大多數人來說一知半解的概念而奔波。

8年后的今天,當張勇在公開信中表示:中臺將被全面做輕、做薄。我們才發現,曾經席卷全國的中臺浪潮如今也已經漸漸退去。但這簡簡單單的一句話背后,似乎還隱藏著另一層玄機。

到底,中臺是怎么被引入的?在國內諸多企業之中,中臺的組織架構調整曾經發揮過什么作用?現如今,中臺逐漸褪去光環的背景是什么?它最終會成為一種什么樣的形態存在于企業之中?本文將主要研究這些問題。

中臺概念在國內的先行應用,要追溯到2015年。

在開始談論中臺之前,我們需要先明白一件事。在中臺出現以前,傳統的前后臺模式,并非在企業業務線上無法持續賦能。

相反,由前臺將需求傳遞給后臺,而后臺將“彈藥”提供給前臺的方案,是最直接高效的服務模式。此種模式直接將供給端與需求端相連,最直觀地傳遞彼此的資源和信息展示交互。而后臺只需拿出一套邏輯方案,一條業務線就此達成。

所以中臺的存在,并非為了解決業務線路的難以實現問題。

實際上,中臺出現的背景是公司發展到某一階段,多數時候是由成長期向穩定期過渡期間。此時,企業經歷了跑馬圈地的過程,員工數量增加,業務范圍擴大,伴隨而來的往往是經營效率的下降。由于缺乏良好的內部溝通機制,員工與員工之間,部門與部門之間的協作效率降低。生產線的擴大,又造成了工序增多、設備增多以及隨之而來的互動成本增加。這些對于業務愈發復雜化、多元化的企業來說,正是掣肘他們的瓶頸所在。

為了給企業下一步的戰略勾勒出清晰線路,提出一個組織前臺和后臺間關系的新解決方案迫在眉睫。

圖源:圖蟲創意

傳統的前后臺模式下,為了保證業務線路的暢通,后臺的每一個模塊都需要對應到前臺的每一條業務,再根據不同業務的特征進行特異性適配。在業務條線增加的背景下,這樣的一條條一根根對接,開發量將呈現指數級的增長,企業組織架構繁雜。

作為連接前臺和后臺之間的橋梁,中臺所起到的作用不僅僅只是承前啟后。

引入中臺后,通過保留不同業務線間共需的功能,新增特異的功能,進行標準化器件整合與特異性功能輸出的封裝后,原先的整體完成“退耦”,成為“松散耦合”后的拼接結構。

這就像飯店廚房,還是小作坊時,廚師只有一個,從買菜、洗菜、切菜到做菜這個流程一兩個人足矣。當規模逐漸擴大,成為大飯店時,需要的廚師增多。那其間洗菜和切菜的環節,讓一個人專職既可以節省下其他廚師的時間,也可以省下酒店的成本,還可以通過標準化提高專業度,厘清廚房分工架構,一舉多得。

事實上,當8年前馬云乘坐的那班由波羅的海返程的航班降落時,恐怕就連馬云自己都難以想到,未來幾年中國的諸多企業都將被卷入一場由自己親手開啟的中臺革命浪潮之中。

2015年,馬云帶著自己的高管團隊去參訪了一家芬蘭的游戲公司Supercell。這家公司在只有200名員工的規模下,依然源源不斷的打造了諸如《部落沖突》《皇室戰爭》《海島奇兵》《卡通農場》等多款全球現象級的游戲爆品,人均產值達到驚人的3.54億元。

這樣的高人效,被極大地歸功于Supercell自己設立的公司規則。簡單來說,即所有的游戲開發共用一個開發平臺。員工分散作戰,化整為零,2-5人組成一個小團隊快速測試游戲,拿到用戶反饋,快速試錯,以此降低公司運轉成本,極力拔高運轉效率。

在當時,這一套管理邏輯,完美契合一個擁有龐大組織架構且管理模式卻繁冗失調的大型企業。尤其對于像阿里這樣業務涵蓋多個領域的巨無霸來說,一個能將各條業務線匯集的交叉點經過整理后合理分配精力和資源的管理范式,可能如同大旱逢甘霖。

彼時,中國互聯網企業在經歷了流量紅利之初爆炸式的規模擴張之后,以阿里為代表的部分巨頭已經逐漸成長為枝繁葉茂的參天大樹,枝椏已然遍布到電商、金融、文娛、本地生活、云服務、醫療健康等多個領域。

在業務展開愈發多元化的趨勢之下,如何更加合理分配企業內部的權責,如何將更多資源投入到更有潛力的業務線,如何將前端的需求在后端的支持下更好的做出響應,這樣一個能整合各業務的“中間態”團隊顯得格外重要。

很快,“中臺”的概念在國內被鋪陳開來,并迅速被奉為圭臬。

在2015年12月7日,時任阿里巴巴集團CEO的張勇通過一封內部信正式提出“大中臺,小前臺”的戰略之后,一眾大廠紛紛選擇跟進。

之后的幾年,作為企業設置于前臺和后臺之間,提煉各業務條線的共同需求,并擁有一定組件化包裝能力的非傳統媒介,中臺一再大發神威。

從2015年到2018年,阿里依托著共享事業部建設企業級中臺架構,實現一套中臺體系,支撐起了天貓、淘寶、一淘等多個項目。阿里巴巴中臺有效降低了存儲資源和計算資源,數據存儲量提升了 6 倍,直接節約約 6 億元,并且極大地縮短了新業務的上線時間。

當時,很多人將中臺的建設僅僅看作是IT層面的技術演進,其實并不盡然。在祈望解決資源浪費和效率低下的表面問題下,阿里的中臺建設帶來的除去技術上的革新,技術、業務和組織的全面升級意義更為重大。

而這些,正是企業在數字化轉型壓力下背負著的重擔。

圖源:《企業IT架構轉型之道-阿里巴巴中臺戰略思想與架構實戰》

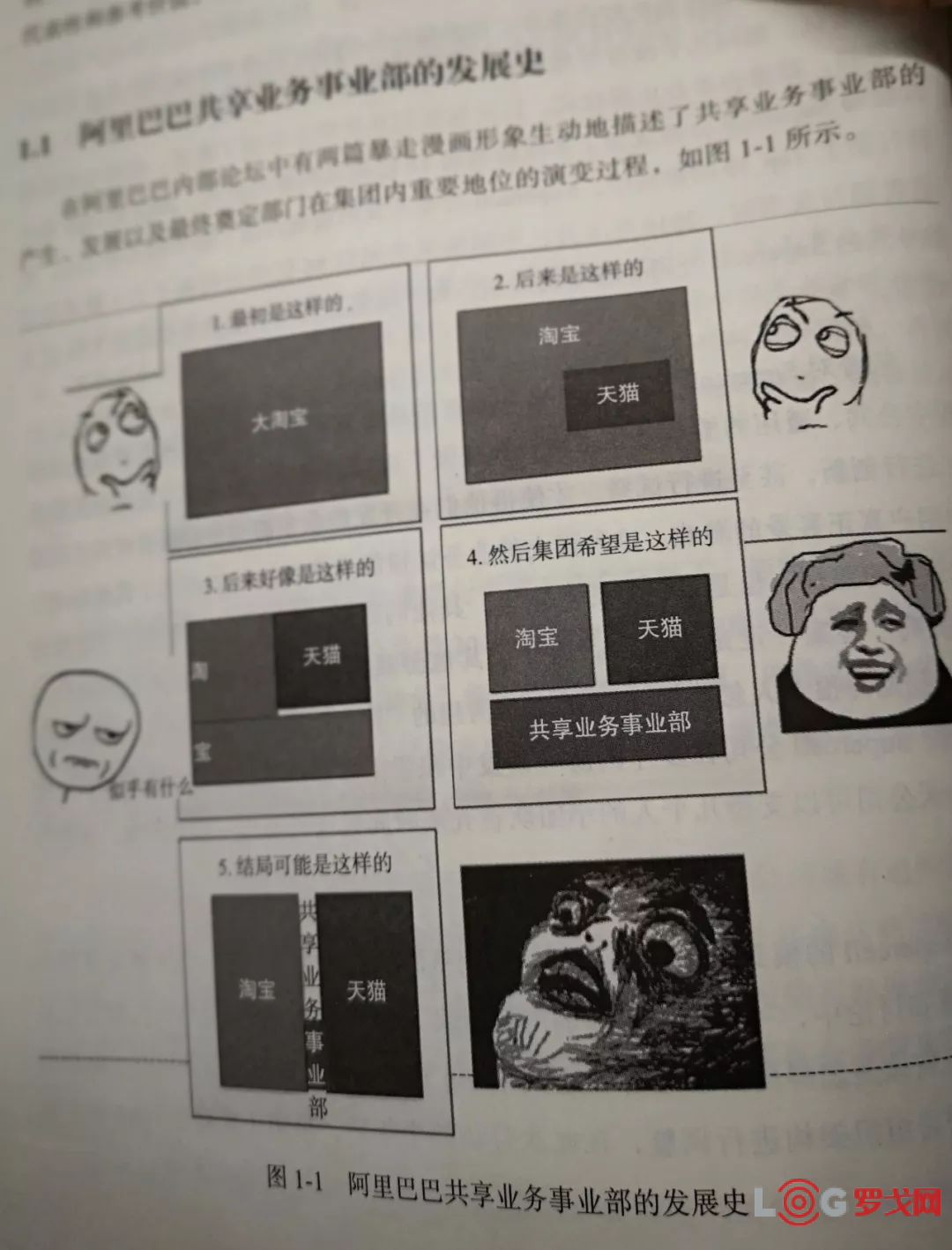

不過,某種意義上2015年并非阿里中臺的起點。早在2009年,在天貓業務和淘寶業務并行之下,為打通兩套獨立體系,解決業務發展瓶頸和資源浪費的問題,阿里的”共享事業部“應運而生。

彼時,通過將兩個平臺的業務進行梳理和沉淀,阿里高層寄希望于其可以幫助兩個平臺避免功能的重復建設,完善集團兩大業務線路的契合度。

這個在組織架構上與淘寶、天貓平級部門的建立發展,雖然在之后被證明與高層的期望大相徑庭,但它在客觀上為六七年后阿里巴巴的中臺架構轉型奠定了基礎。

2010年的聚劃算創立,也是這條征途上的標志性事件。它直接帶動了共享業務事業部的話語稟賦提升,間接使得初期成立的1688和后來并購的飛豬、優酷、餓了么、口碑等業務也紛紛借助共享服務體系順滑地接入了阿里生態。在1688、淘寶、天貓三套電商架構體系完全隔離,各自應用對立開發和運維的那個年代,這種架構被形容成“煙囪式”系統。

中臺成立以后,共享服務體系形成,組織效能得到大幅提升。

在完成了自己的歷史使命之后,中臺終于也走到了退潮的終點。

事實上,在阿里引領下,京東、字節、騰訊、美團、滴滴……大廠們在幾年之間瘋狂推出自己的中臺體系。有的確實契合自身當下需求,有的卻又難免落人“蹭熱度”的口實。

然而即便是為此鋪墊了七年的阿里,也不得不承認,在又過了一個八年之后,中國互聯網的滲透率早已見頂,過去的業務無限延展支撐下的中臺戰略隨著流量紅利的消失、存量格局的到來終于難以為繼。

張一鳴在創建字節伊始,就已將中臺架構融入自建體系,彼時字節被稱作“APP工廠”。當市場上從立項到推出一個APP需要6個月時,字節只需要2個禮拜,底氣之一恐怕就是極富效率的中臺組織。

在中臺的支撐之下,從2020到2022年,字節一共推出了近20款產品。不同業務線之間“平行且相交”,在一條條戰線上平鋪直敘的一路推進,中臺儼然扮演了一個超級引擎的角色。

以字節為代表,很多互聯網大廠,甚至許多中小制造企業都想搭建中臺,都是奔著兩個目標去的:降低成本,提升效率。然而在抖音體量越發龐大,Tiktok甚至海外月活遠超國內之時,光是抖音這一塊業務就需要通過樹狀圖裂變出越來越多的小前臺,帶來的毫無疑問也是不斷孵化出的小中臺。

但當不同的業務之間離得越來越遠,連接點越來越分散,小中臺越來越多,越做越重。

讓我們把視線轉回到阿里,當初建設“大中臺、小前臺”時,通過建設統一的技術架構,阿里將多元化業務下最需要的資源調度能力和數據支撐傳輸能力進一步放大,不同場景之下終于得以使用同一套基礎設施,打包同一套資源。但金無足赤。前臺會埋怨中臺響應不及時,中臺會煩惱后臺封裝的時滯,后臺又難以與前臺產生直接的業務交流。長此以往,同事之間心生嫌隙,反饋給組織效率就是負面效應。

歸根結底,中臺的建設,客觀上在前后臺之間埋下了“等、靠、要”的引線。只不過,從點燃這根引線到爆炸,需要時間。

作為在同規模級別的企業中,進行組織變革最為頻繁的企業,阿里對于中臺的要求顯然相比于一般企業更加嚴格。單單在嚴控層級,保證資源通道的暢通之上,阿里就需要保證自身的每次調整都需滿足架構扁平的要求。就像燈泡通電的過程一樣,不同元器件串聯之下,龐雜的前、中、后臺間一旦有一處因為某些問題發生短路甚至斷路,這條線都無法按照原定軌道運行。

也是因此,從2016年到2019年,短短四年不到,阿里進行了20次組織調整。當中涉及的諸多高管換崗、部門合并、數據共享、業務打通都是無比繁復的。變化固然重要,但穩定也不可或缺,在變化和穩定間找到平衡點并非易事。

實際上,中臺的建設對于此后新業務的成長也并不友好。

以淘特為例,在成立之初,淘特在起到拼多多攔路虎的作用方面被阿里內部寄予厚望,誕生初期自然需要依賴淘寶的技術和數據支持,然而待到淘特正式開始業務線建立時才發現,從經過中臺提出需求,到得到中臺的正面反饋,前后往往需要花費一兩個月時間,這對于成長初期亟待哺育的淘特來說實在難以接受。

彼時,隨著淘特短時間內團隊成員由十幾人增長到上千人,為了更快完成獨立,項目團隊直接搬出西溪園區,開始了獨立運營。

以茅臺和云徙科技之間的失敗合作案例為代表,不止互聯網企業,在中臺風暴掀起之初,甚至許多制造業企業也跟風將建設中臺作為階段目標,建成后又發現食之無味,棄之可惜。

如今,在經過初期的趨之若鶩后,越來越多企業意識到中臺的缺陷所在,對其的看法趨于理性。疊加上經歷了三年疫情,企業普遍面臨著巨大的資金壓力。如今,依據自身的實際需求進行定制化變革,要遠比一股腦扎入中臺的外包建設要實用得多。

阿里巴巴的價值觀是“擁抱變化”。當張勇發布題為《唯有自我變革,才能開創未來》的全員信之后,這四個字恐怕就是管理層想對員工表達的全部了。

在這場被稱作“阿里史上最重要的組織變革”之中,張勇明確提到,“集團中后臺將全面做輕、做薄”。

其實張勇對于中臺的態度在更早幾年就已經向外界透露。早在2019年湖畔大學分享會上,張勇就曾經講過,如果一個企業奔著中臺做中臺,那就是死。那時候他就已經傳遞了一種信號,中臺絕非是目的,而是手段,既然是手段,就總有隨著時代變遷而變得不那么好用的一天。

2019年過后,受疫情、貿易戰、宏觀環境下滑等因素影響,國內的商貿格局發生了一定震蕩。伴隨著幾乎同一時期網絡流量野蠻生長時代的終結,以阿里為代表的頭部公司業務擴張難以再像此前一樣一帆風順。

業務發展的停滯,在底層邏輯上決定了中臺戰略的難以為繼。中臺的興起本就源自于企業在業務急速擴張時期管理層面的焦慮,一旦業務發展傾向受到抑制,中臺本身高復用性的特質無法發揮徹底,反倒會拖累整體節奏。

但需要注意的是,“做薄”并不等同于“拆除”。

這二者的區別,無論從張勇的措辭,還是阿里實際決策來看,都表現得相當明顯。做薄可以理解為化整為零、瘦身,其實質是“拆分”,而非“拆除”。

前面說過,中臺是一個需要長期才能見效的策略。阿里甚至為此鋪墊了七八年,它的搭建前期投入大,短期回報未必可觀。以致于在實際搭建中臺的過程中,極易造成人員之間的責任推諉和利益沖突。但這種長期積累出的成果,其架構早已深入企業根部,無論是從集團戰略慣性角度還是從人員梯度配置角度,艱苦卓絕打造出的一套體系很難說放棄就放棄。

從煙囪式架構到分布式架構再到共享式架構,阿里電商架構模式隨著天貓、聚劃算、閑魚、玩兔等應用的不斷涌現。阿里中臺的業務重點已被設定為對外輸出,形成中臺核心產品+專家咨詢服務+生態交付合作的體系。

通過阿里云,阿里將在實施中臺戰略過程中構建的智能化能力,包括機器智能的計算平臺、算法能力、數據庫、基礎技術架構平臺、調度平臺等核心能力,全面和阿里云打通。而隨著螞蟻金融業務被限、人工智能模型競爭日益激烈,作為官網明確表示的阿里三大戰略之一,阿里云如今需要承擔的責任早已不可同日而語。曾經和阿里云相輔相成的中臺自然也仍留有部分價值。

圖源:阿里巴巴官網

如今各企業面臨的難題不同以往,現在需要面對的是如何通過拆分子業務,調動更多能動性,為組織注入活力的問題。傳統的“等靠要”問題已經成為了許多大企業的病灶,解決這種問題的最好方式,就是放手。

此次阿里的“1+6+N”的變陣,就是開出的藥方。各個子公司實行各自的福利、預算、員工激勵懲戒機制,自力更生下,不同行業必然會朝著不同方向走。這樣的變化之下,原來的大中臺自然顯得不再適配。

結合TikTok在聽證會上被質疑與字節的業務交集、temu和拼多多之間的關系撇清相繼出現、京東前幾年不同子公司陸續獨立融資。互聯網大廠都在將業務拆分開來的背景下,底層能力和組織的拆分,勢必也會帶動中臺的拆分。

事實上,阿里也并未完全拆除中臺。在玩法和規則發生改變的如今,中臺變“薄”,其實是為了清晰中臺的邊界,把真正抽象化的底層運作框架和邏輯提取出來。這么做既能大幅度降低成本,也可以保證在一定范圍內的成果可知性,經過化整為零的調整后,大中臺能力會逐步被更強有力的前臺吸收,從而能“以更敏捷的方式服務更多元化的發展需要”。

“唯一不變的是變化”。

作為同級別規模企業中變化最為豐富頻繁的,阿里多年來養成的企業文化就是變革。盡管前幾年已經有過對外的吹風,但在近幾年被認為乏善可陳的戰略持續難以起效之后,這場主動掀起的20多年來最大的組織架構變動仍然讓外界許多人為之一顫。

降本增效的壓力之下,阿里能下定決心,做出將下放不到的業務“輸送到社會”的決定。同時,長達十數年的戰略累積,企業內部必然早已林立起不同的山頭。在這種時候,仍然有魄力和決心掀起如此大的一場改革,阿里的主動求變能力和自我糾正能力,可見一斑。

盡管如今這一策略是否奏效,還需拭目以待。但這一手棋該下,還得下。

DeepSeek火出圈,AI和大模型將如何改變物流行業?

2852 閱讀

智航飛購完成天使輪融資

2513 閱讀

800美元不再免稅,T86清關作廢,跨境小包何去何從?

2030 閱讀凈利潤最高增長1210%、連虧7年、暴賺暴跌……物流企業最賺錢最虧錢的都有誰

2020 閱讀AI紅利來襲!你準備好成為第一批AI物流企業了嗎?

1758 閱讀物流職場人性真相:馬斯洛需求的顛覆與掌控

1493 閱讀供應鏈可視化:從神話到現實的轉變之路

1224 閱讀物流職場人性真相:鷹鴿博弈下的生存法則

1149 閱讀運輸管理究竟管什么?

1056 閱讀2024中國儲能電池TOP10出爐

997 閱讀