[羅戈導讀]此同時,擔心全年運價中樞維持在目前低位水平的人也有不少。怎么看待這個問題?

[羅戈導讀]此同時,擔心全年運價中樞維持在目前低位水平的人也有不少。怎么看待這個問題?

隨著集運市場運價的回落,特別是部分航線運價已經低于疫情前的水平,關心運價何時止跌、反彈的人也逐漸多起來,與此同時,擔心全年運價中樞維持在目前低位水平的人也有不少。怎么看待這個問題?

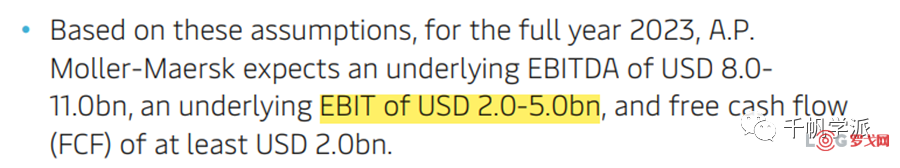

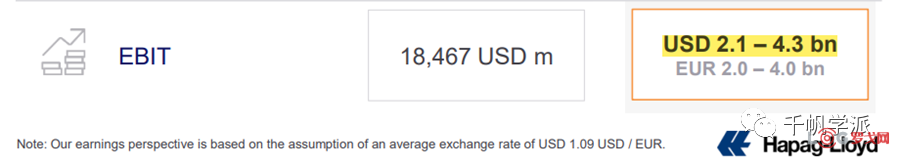

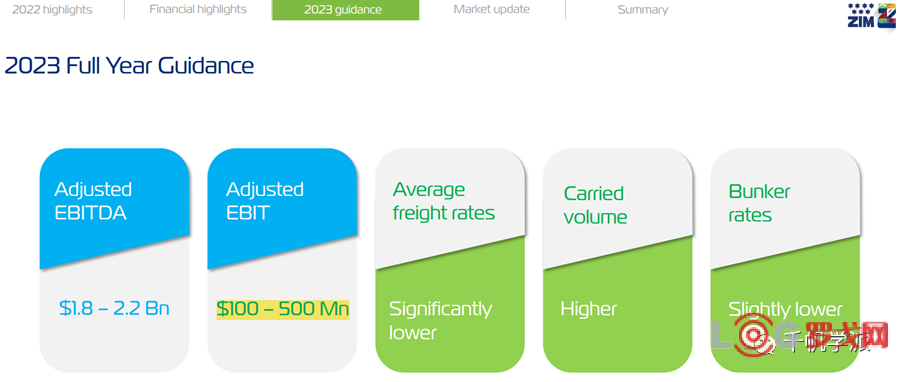

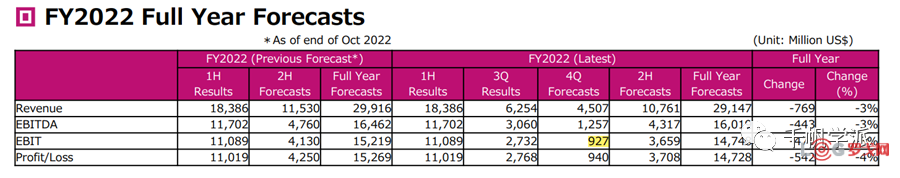

到目前為止,部分班輪公司按照慣例已經發布了2023年全年的盈利指引,比如馬士基、赫伯羅特、以星,ONE由于是日本公司,2022財年是日歷年2023年1季度結束,因此公布的是23年一季度盈利指引。

其中,馬士基預計2023年EBIT區間為20-50億美元,赫伯羅特預計2023年EBIT區間為21-43億美元,以星預計EBIT是盈利1-5億美元,ONE預計2023年1季度EBIT為9.3億美元。

需要說明的是,班輪公司給出盈利指引并不構成對投資者的業績承諾,相關預測都會有特定的市場情形假設,如果市場發生較大變化,對盈利預測的上修或者下修都是比較常見的事情。

第二點,從全年供需展望來看。

主要消費國之一美國前2個月的進口箱量同比下降的幅度比較大,但筆者認為這大概率同樣不會是全年的中樞或者常態。因為除了其本身緊縮貨幣政策、去庫壓力之外,還有遠東地區疫情政策調整和疫后首個春節假期復工較慢對整體出貨節奏的階段影響。

北美地區去庫已在路上且逐步接近尾聲。沃爾瑪最近公布的Q4 凈利率同比+0.02pct,庫銷比0.37,環比-0.04,實現小幅優化。家得寶季度庫銷比雖然環比+0.04,不如沃爾瑪數據積極,但絕對庫存環比-3%。從沃爾瑪的營收指引來看,預計23年Q1增長4.5-5%,全年預計保持2.5-3%的正增長,消費拉動力邊際放緩,但動能猶在。

因此,在過去半年左右時間里,北美地區工廠和零售商經過了近乎“休克式”的去庫存后,不排除二季度后半段或下半年會再次出現一波比較明顯的補庫動作。

再者,拉長時間來看,集裝箱所承運的商品偏剛需和多元,雖然不同年份的增速有波動,但近十年基本還能保持年化3-4個點左右的增長,期間更多呈現的是商品結構的此消彼長,而很難出現整體被滲透和替代的風險。

但也必須承認,今年全球宏觀環境挑戰很大,全年貨量增速到底會落在什么量化水平,現在很難判斷,比如馬士基在年報中認為2023年全年貨運量最多也就是同比持平。

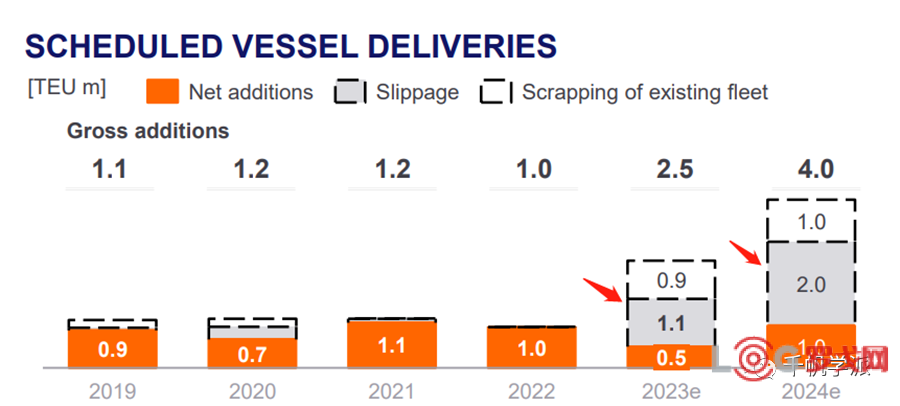

上面說的是集運行業需求端,再看供給方面,Alphaliner預測今年市場運力凈增長有8個點,但是筆者覺得這一數據可能會高估,為什么呢?

因為Alphaliner估算23年全市場拆解運力35萬TEU,占存量總運力1個多點,但疫情前正常年份市場每年的拆解量就有30萬TEU左右,而21年和22年全市場拆解量幾乎是0。所以,當市場運價和資產回報率回歸常態后,23年全年的拆解量也不應該只有35萬TEU,這是一方面。

另一方面,有部分船東還講到,一些船舶訂單不排除延遲交付。比如赫伯羅特年報中預測,2023年110萬TEU要被推遲交付、90萬TEU要被拆掉,凈增加的運力只有50萬TEU,相當于23年運力凈增速只有2個點,而2024年則預計高達200萬TEU的運力會推遲交付,100萬TEU運力會被拆掉,運力凈增長約100萬TEU,凈增速也僅為4個點,這一結論和Alphaliner的數據大相徑庭。但客觀說,赫伯羅特關于運力推遲交付的預測還是比較激進的,也帶有一定程度的主觀色彩。

后來在赫伯羅特業績會上,摩根大通分析師也專門問到CEO Jansen這個問題,問Jansen你的依據是什么?但赫伯羅特 CEO也只是說,這是他們根據自身所掌握的信息做出的估計,并沒有給出太可靠的計算邏輯。

但如果年內確實觀察到市場有部分運力推遲交付,再配合前面講到的拆解量提升,有可能實際到了下半年,市場運力側的沖擊不一定會像目前靜態表觀數據看到的這么大。

上面是對第二點供需關系的分析。

第三點,這個問題可能也會映射到合約貨。

筆者認為,集裝箱航運市場合約貨的價格本質上就是船貨雙方基于市場情況,通過商務溝通,最終達成的對全年運價中樞的一種共識。

那么現在即期市場的運價是什么情況?美西的市場運價已經到了1100美元左右,在筆者看來,這是一個不合理到夸張的水平。因為疫情之前美西運價多數時候在1400美元左右甚至更高,何況現在船公司的運營成本比疫情之前還要高。

西北歐運價也是一樣。現在的美西和西北歐去程運價處于嚴重超跌的狀況,還以這樣的價格去推演全年的運價中樞,肯定是極不合理的。也正如筆者早前強調的,不應該用2022年高點運價去推當時全年中樞一樣。

在這種情況下,2023年合約貨談判進度較往年明顯放慢,有的貨主可能覺得船東就應該按這個即期價格簽,但是從船公司的角度來講,當前東西干線的即期運價無論從對貨主的服務質量保障來看,還是從行業樸素的運行邏輯來看,都不是一個簽長約的合理價格。

今天討論的第二個問題,是如何看待前段時間比較熱門的中特估投資邏輯,也就是央國企估值重塑的問題?

大概一個月前,和一家券商的負責人聊起來怎么看待中特估,我當時說提中特估肯定是對的。

為什么這么說?

因為對于中字頭而言,不管是從國資委考核調整的角度,還是近年致力于提升上市公司質量的角度,本質上都是希望推動央企上市平臺從融資功能為主轉向投資功能為主。

再就是有人可能會覺得中特估一提出來,是不是意味著央企就必須通過短期“拔利潤”、“亮業績”來配合,或者純粹為了股權財政接棒土地財政等等。

這種理解顯然過于狹隘了。

回想起來,央企控股上市公司這幾年主要經歷過三件事:

第一個是央企三年改革行動計劃,主要推的是董事會建設、股權激勵、混改等。

以股權激勵為例,本質上解決的是央企控股上市公司所有權和經營權分離的“代理人風險”,這點和家族企業聘請職業經理人給予股權激勵的經濟學邏輯非常類似。

此外,央國企股權激勵目標設定上也比較完整科學,通過微觀指標的構建,瞄準提升企業的長期發展質量,與民營企業股權激勵的考核指標也有較大差別。

民營企業所處的行業很多處在成長期,股權激勵更多考核營業收入或者利潤的增長,而且兩者通常是“或”的關系,兩個達標一個即可,主要聚焦于成長。

但央國企所處的行業有很多是相對成熟的行業和基礎傳統的行業,所以國資委考核的指標更多聚焦于價值創造。比如耳熟能詳的ROE,還有一個是EOE,分母與ROE一樣也是Equity,但EOE的分子則是EBITDA,這點也是考慮一些央國企處于成熟的資產密集型行業,現金流是否健康很重要。

除了絕對數和增長率之外,國有企業股權激勵通常還涉及對標考核,比如要達到或者超過行業對標公司Pool的75%分位或者50%分位,而且這幾個維度是“且”的關系,必須都達到才能拿到股權。因此,這個行動的核心是提升國有上市公司的經營質量。

第二個事情是提升上市公司質量的行動。

這個文件是國務院發的。國務院提出來之后,國資委和證監會也分別發了貫徹落實的文件,包括要注重保護投資者權益,強化投資者溝通,避免“酒香也怕巷子深”等等。在這個過程中,上市公司可以更多聽到來自于資本市場的建議。雖然資本的角度和產業的角度經常會有分歧,在平衡短期利益和長期利益的過程中會有矛盾和沖突,但開放的溝通能夠引發上市公司更多思考和啟發,減少信息鴻溝,從而更好地去尋求產業發展與資本回報二者之間的“最大公約數”,有助于上市公司發展的行穩致遠。因此,這個行動的核心是提升上市公司的規范治理水平。

第三個事就是這次國資委考核體系的一些調整。

筆者記得最開始講到中特估的時候,市場上其實是不以為然的,覺得這是一個概念。但從國資委調整考核指標這個動作來看,實際上中特估背后是一套比較完整的市場化機制。

在這次考核調整中,國資委把凈利潤的絕對數給剔掉,原來2利4率里面有兩個利潤指標,一是利潤總額,一是凈利潤,這兩個指標的差值反映的是央企上繳利稅的情況,確實存在一定程度的重復。

現在把考核凈利潤改成考核凈資產回報率ROE,會更有利于上市公司的股東。

我們如果用杜邦分析法去把ROE拆解的話,會看到有很多提升ROE的手段,包括提升庫存周轉,增強盈利能力,甚至是舉債投資降低凈資產占比等等都可以。

但如果從央企的角度來講,哪條路徑更加合適呢?

首先,央企對于過度舉債管得是非常嚴的,哪怕是資產密集型行業,資產負債率一般都不太愿意超過70%。

所以央企提升ROE的路徑,一條在于提升經營質量,也就是提升分子端 Returns盈利的能力,另一條則是提高分母Equity創造盈利的效率。特別對于資產負債表比較穩健的上市公司而言,就可以考慮在保證未來資本開支和可持續發展的前提下,要不要適當開展分紅或者回購,來提升凈資產價值創造的效率。

而實際上,市場上一些所處行業成熟度較高、競爭格局較好、資產負債表積累較扎實的央企控股上市公司,他們也正在按部就班的做這些事情,邏輯上都是有跡可循的。

所以回到一開始的問題,從筆者自身近年來的觀察和感受而言,傾向于認為中特估是圍繞提升央企控股上市公司質量這一課題開展的一系列自上而下的機制建設和理念引導之后水到渠成的事情。

而筆者也相信,中特估能夠具有生命力的投資邏輯在于,它不僅是對資金配置提出的希望,更是對央企控股上市公司自身經營質量和治理能力提出的更高要求。

(本文僅代表個人觀點,不構成任何投資建議,亦不得用于任何商業用途)

DeepSeek火出圈,AI和大模型將如何改變物流行業?

3160 閱讀

800美元不再免稅,T86清關作廢,跨境小包何去何從?

2198 閱讀

凈利潤最高增長1210%、連虧7年、暴賺暴跌……物流企業最賺錢最虧錢的都有誰

2167 閱讀浙江科聰完成數千萬元A2輪融資

2018 閱讀AI紅利來襲!你準備好成為第一批AI物流企業了嗎?

1989 閱讀供應鏈可視化:從神話到現實的轉變之路

1427 閱讀運輸管理究竟管什么?

1259 閱讀Deepseek在倉庫規劃中的局限性:基于案例研究

1263 閱讀2024中國儲能電池TOP10出爐

1172 閱讀安能物流2024年經調整利潤預增約62.8%,高質量增長領跑快運行業!

1075 閱讀