今年在業務方面聽到最多的感受就是需求明顯的減少了:

海運經歷了疫情期間的“回光返照”后,運價一瀉千里。中美班輪航線從最高峰的20000美元/FEU跌落到如今的2000出頭,整整相差了十倍。而艙位更是從造就無數新富豪的搶手貨,變成了滿大街兜售的“爛山芋”。

作為電商兩大高峰之一的618悄無聲息。早年間提前就開始鋪天蓋地的造勢活動,今年卻更多被京東和阿里組織架構調整的新聞掩蓋得無影無蹤。各類統計數據也無從得見于各類新老媒體。

三方物流幾乎全部舉起了“成本優先”的大旗。不管是內資還是外資,是高大上的奢品用戶還是專注跑量的塑料粒子,供應鏈經理們紛紛將新一年的KPI設定為降本15-20%(不完全統計)。

冷鏈物流的下滑如同崛起一樣令人“措手不及”。進入到2023年,冷鏈物流市場平均利潤率由10%下降到8%,北京冷庫存儲價格下降約25%,上海則下降35%。

物流地產無論是資本方還是開發商,一切都以租賃為先。絕大多數美元基金停止或觀望新的投資,在市場平均空置超過30%的情況下,招商部門成為了每個公司最核心的業務條線。

風風火火的跨境遇到了層層疊疊的阻礙。無論是在超級碗一擲“億”金的TEMU,還是已經在北美市場站穩腳跟的SHEIN,雖然乘到了價格敏感的東風,但是稅務和合規風險的陰云卻已然悄然而至。

而對于地方政府,物流依然是那塊“雞肋”。畝均低于10萬的稅收產出,在這個動輒每畝百萬要求的環境中,無論如何都看不上眼。

所以,物流行業不行了嗎?

眾所周知,物流是典型的服務行業,承接的是產品從生產環節到流通環節的每個層級。在生產端,無論原料是來自礦場還是海洋,每一批次進入工廠的材料都需要物流的支持才能有效且穩定的保證工廠產線的運作。而產成品得以進入到消費市場和終端用戶手中,更是需要廣泛的物流網絡才能實現。

可以說,對于物流服務而言,需求主要來自于兩個方面:

其一是產業領域的生產制造。如果說上下游供應商相互形成鏈條的主體是生產各個零部件的工廠,那么將這些零部件從具象形態或時間形態結合成為一體的,則需要通過物流的串聯。

其二是消費領域的市場需求。企業消費和個人消費都會刺激流通市場的建立和增長,而流通市場的“有利可圖”和“有機可乘”恰恰就是一部分生產領域得以存在和發展的條件。

如果物流支撐起了生產和消費的正常流通,那么反而言之,這兩個領域的需求就是物流行業得以生存的基礎。當生產和消費低迷時,物流行業也必然會哀聲一片。這是一個非常簡單且顯而易見的推論。

同樣的,正因為物流需求來自于生產和消費,所以只有當這兩者恢復且進入到正常軌道以后,作為服務型支撐體系的物流行業,才會得以伴隨其復蘇而復蘇。這是物流業態典型的滯后效應。

所以,物流行業不行了嗎?

中國的產業歷經了數十年的洗禮,從最早期的集中社體制到改開后的大規模私營,同時伴隨著批量的外資企業進入,整個中國的產業領域在極短的時間內進行了打碎、重組、發展和再規整、再發展的過程。可以說,我們的整個產業史,與其說是一部發展史,不如稱之為轉型史。

對于產業形態來說,從最早期無法制造出兩個同樣規格的螺絲,到現在星辰大海的大國重器,無論是粗放型制造業的蛻變,還是勞動密集型工廠的轉變,精細化是產業現代化經歷過的重要階段。

在這段潮流中,物流服務也從工廠配套三產的東風大卡車,逐漸演變成為了第三方專業物流公司的各種運輸設施。而物流本身,也得以作為獨立的業態開始它自己的進化。

對于企業背景來說,開放后面對超前自己數年、十數年乃至數十年的外資巨頭,國有企業的一敗涂地——可悲的描述——就如同秋風掃落葉一般。但是,沉淀中的中國產業卻并沒有沉淪、沉沒,而是在磨難中砥礪前行,才能看到現在的蔚來和華為們。

同樣的,在這條征途上,國內的物流市場也在德迅、DHL、馬士基的掃蕩下,繼續屹立著中遠和外運,并站起了順豐和京東。

無論在什么時代,保持奮進的產業市場始終會自我革新。不管外部環境變化帶來什么樣的影響,生產領域的轉型不單單只會存在于企業的組織架構中,而更多的是會產生于產品研發和制造工藝的更新轉變下。

周期性,這個字眼不是獨屬于金融范疇的專有名詞,在產業領域也同樣適用。但不同的是,前者表現的形式是資本的盈縮,而后者則是時代與社會的需求。

在這個層面,物流行業也同樣如此。第一個市場繁榮時期是基于世界工廠的名號,進出口業務的高增長給我帶來了第一波熟悉的名稱——航運、三方等等。而當它們逐漸伴隨產業的轉變進入下降周期后,消費品領域的爆發又通過電商、跨境的字眼使我們熟悉了解了干線運輸和倉配一體。

那么當這些業態也開始進入下行期后,我們是否想過,接下來等待在半途的,也許就是新一輪從未聽說過的嶄新名字。

所以,物流行業不行了嗎?

過去消費市場的變化是人貨場的轉變,而這種轉變更是軟科技的革新。區別于上天下海的硬科技,軟科技更多誕生、服務于日常生活。

這種以衣食住行為需求基礎的軟科技,在過去的數年間進行了無數次的迭代。它們來自于消費行為的變化,卻又反過來影響了消費行為。

無論是淘寶將購物從線下帶到線上,還是餓了么推動了即時消費的發展,互聯網和手機為代表的封面背后,軟件、自動化流水線、溫控設備、電動車輛等等,一系列附屬產品正在“奮筆疾書”,為軟科技帶動的消費革命續寫新的“篇章”。

而伴隨著這種變革,快遞快運的強勢登陸、冷鏈物流的異軍突起,都成為了新消費、新零售最大的注腳。身著各色制服穿梭于大街小巷的配送小哥們,更是在即時消費需求的加持下有增無減。

所以當消費需求趨緩、重新開始引導回歸線下時,物流就不行了嗎?

始終處于進化狀態下的科技,不管是軟性的還是硬核的,與其說是為了主動迎合需求端的要求而進行的更新,倒不如說更多是基于時代發展本身而采取的自我迭代,是在這種發展的慣性下自然形成的“習慣”。

無法停歇,不會駐足。

而受此影響的消費方式和行為習慣也會隨之發生新一輪的轉變——可能會像線上消費那樣帶來巨大的社會變革,也可能會在潛移默化中悄悄發生。隨后,這種新的消費就會如同之前一樣,再度反向刺激科技的進化,加速新的迭代。

周而復始,這是消費的周期性。

隨之發生轉變的,也就會是物流行業。也許就會在新的革新周期后,我們現在熟系卻又陌生的智能倉儲、區塊鏈、無人貨車就會正式、完全取代現在已經習以為常的那些物流模式,比如倉庫分揀、快遞單號/條碼、貨物配送等等等等。

所以,物流行業不行了嗎?

作為我們這個年齡段的人來說,在相當長的一段時間內所感受到的一直都是人口向大型城市集中的場景。

北上廣深龐大的人口和日益擴展的城區范圍,既形成了強大的社會消費基礎,也造就了多層級的消費結構。使得核心城市無論在消費總量的上漲還是在消費升級的過程中長期處于廣袤的藍海之中,一片欣欣向榮的繁盛景象。

同時,特殊的地理位置和長期的歷史沉淀,也給這些城市在產業領域鍛造出了遠勝他人的優勢地位。

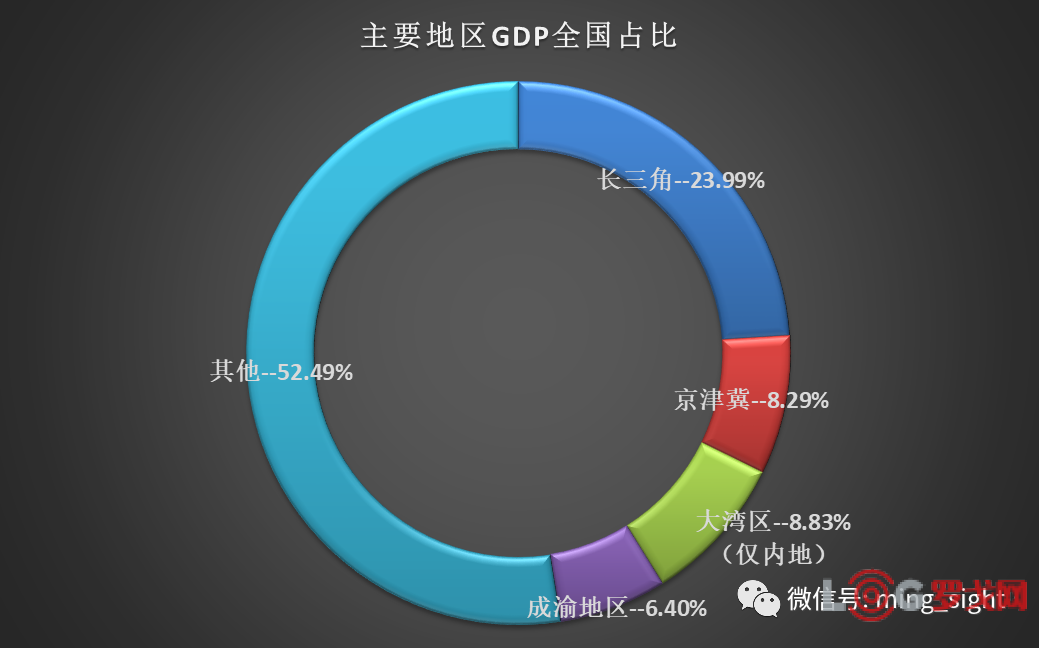

于是,產品流、物流和資金流同時涌入,進一步促進了特大城市的繁榮,吸引了更多人口的流入。并逐漸形成了以北上廣深為中心的城市群,也就是長三角、京津冀和大灣區的雛形。

正由于同時具備產業和消費“兩條腿”走路的能力,三大區域的物流需求不管是在總量還是在結構上都一直處于健康且向好的趨勢中。

規模化的人口不僅是基數,同時也在產業的加持下自然而然的產生分級。不同的消費需求不僅對產品本身提出了要求,也使得相應的服務產生了差異。

在這種環境中,物流服務不再以單一的面目示人,而是根據不同的產品衍變出了針對性的細分領域。無論是外資的喬達、信可,還是內資的捷運、長久,都是通過在單一產品上的優勢服務地位進入中國,或者在本土進行茁壯成長的。物流也同樣不再以單一的服務層次示人,而是根據不同的客戶感受形成了服務分級。于是說到順豐就想起了快速、準時,提到EMS就想起了安全保證,而看到申通么……

所以物流行業在城市特大化的進程中嘗到了多樣化發展的滋味,也借此迅速成長為得以“獨霸”一方的大型企業。但當這種集中度開始逐漸褪去之時,又該如何面對呢?

近兩年,高額的城市生活成本和愈發緊張的就業環境造就了一種新的局面,也就是越來越多來自于小城鎮的人口放棄“內卷”,開始重新回歸到小城鎮中去。同時,農村現代化的打造開始在部分地域收到成效。所以我們得以看見消費和產業在這些區域中逐步上升,所謂的下沉市場開始初現端倪,并越來越具有規模。

從消費模型上來看,當前的下沉市場處于一個量漲價平的階段。回流的人口和上升的購買需求使得這個市場的消費基數有了顯著的增長,但是長久以來的行為習慣和周邊環境卻又導致市場無法形成差異化經營。

而物流作為供應端的一個環節,在缺少附加服務、體驗升級等可以作為增值項目的情況下,很難自我拆分成面向不同需求的層級,進而只得趨于同質化,或單純進行價格競爭。所以當前的下沉市場中,更多的是為了滿足網絡布局需求而進入的巨頭企業,真正扎根于本地市場的物流公司大多仍然處于早年間的初級階段——沒有服務體感、缺少數字化支撐。同時,尚不明朗且缺少“性感故事”的市場,使得資本也以觀望為主、裹足不前,唱多可以,踏足尚早。

但是從另一個層面來看,人口反向流動的持續,勢必會在未來營造出新的城市格局。在傳統三大三角地域之外,越來越多鄰近的中小城市會形成新的城鎮群,相互補足、相互協同。而產業集群和消費理念則會通過時間積淀,伴隨更多年輕人口的駐留和回填,形成新的布局和觀念。

那么,作為配套服務的物流行業,如何、何時進入這些市場,并進行深耕、培育和發展,就會成為新的增長因素和需要考慮的問題了。當前無非需要探討的,則是現在就開始未雨綢繆、提前布局,還是局面明朗之后再蜂擁而入、全面競爭罷了。

所以,物流行業不行了嗎?

資本源自經濟利益需要,受到社會需求影響,作用于行業塑造擴展。

對于任何產業來說,資本的重要性都是排在前列的。

物流一直都是一個低門檻的行業,這種低門檻主要來自于技術和產品的同質化,易于復制,缺少護城河保護。無論是輕資產的貨代、三方,還是重資產的航運、倉儲,只要是形成了盈利模式,那么大量同類型企業就會在短時間內涌入這個市場,使其迅速從多頭壟斷倒向無序競爭。而形成這種局面的,除了行業自身的特點之外,也少不了資本的“推波助瀾”。

資本是逐利的,絕大部分更熱衷于追逐“風口”,為處于上升通道的行業“添油加柴”,而不會為處于萌芽階段、未來尚不可預期的企業“雪中送炭”。

這是正確且無可厚非的。

這種特點造成了物流行業這幾年間的潮起潮落。從貨代網絡平臺到車聯網,從冷鏈物流到生鮮電商,無一不是風起時云涌,大浪過后而落潮。直到今日,當初這些細分領域中風生水起的頭部企業,還有多少仍然在今天可以呼風喚雨,已經不得而知了。而作為資本的寵兒,重資產的航運公司和物流地產更是在資本的加持下瘋狂地拓展市場,形成了如今供大于求的局面。

但是,也正是因為資本的存在,物流行業才不會成為“老年人”的生意場而死水一潭。

無論當下運價如何一落千丈,倉庫租賃如何一客難求,如果缺少資本曾經的助力,如今的物流運作方式將會截然不同。很難想象沒有大型班輪承載貨物運輸的海運市場中,一批遠東到歐洲的貨物需要經歷多少個劫難;沒有標準化倉庫存儲產品的倉儲市場中,每天有多少貨物需要同時面對低效運營和火災隱患。

對于物流行業而言,資本是建立現代化運營方式的支柱之一,雖然有時同時兼備了行業塑立和破壞的功能,但在早期粗放的物流環境中,資本對于行業的發展絕對是功大于過的。只是其“天性”容易導致過度集中后形成同質市場,讓參與者在短時間內無法適應過度競爭的局面,而易于產生悲觀的情緒。但這種情緒也恰恰來自于之前對市場的判斷不足,開創者只看到了一片藍海,卻沒有瞥見海平面遠方的烏云和波濤。

資本不是造成這種困境的元兇,而是加速、放大它們的媒介。

所以現下需求疲軟的市場,與其說是早先資本過度投入形成了“慘烈”的競爭,倒不如說是企業始終缺少營造差異優勢的理念。這種優勢,不是在短時間內就可以發現并建立的,而是需要從站穩腳跟伊始就開始進行投入、研究和塑造的。

現代化的物流既是低端產業,無需技術、學歷和經驗,也是高端行業,需要科技、專業和資金。

作為規模最大的服務業態之一,物流存在于生產和生活的方方面面,很多時候不太顯眼,但是一旦缺失,就會造成產業斷鏈、民生斷供。這種不可或缺性使得物流行業不單純只是供應鏈中的一個環節,更是成為了整個社會有序運轉的關鍵要素。

我們所看到低迷的行業反響,更多來自于需求的周期變化。造成這種周期性的,不單單只有經濟環境而已,產業的革新、消費的轉型、科技的迭代、人口的遷徙、城市的變化、資本的影響,等等等等,是無數因子疊加在一起的結果。這不是物流行業本身發展的必然,而是社會這條航船前行時必定會遭遇的“礁石”。

所以如同科技一樣,現代物流也處于迭代的狀態之中。

而作為業內人員,無論從事的是貨代、航運、快遞、冷鏈領域,還是站在地產、資本、科技角度,對于當前環境中的從業者來說,困境并不可怕,真正可怕的是面對困境時的無所適從。

DeepSeek火出圈,AI和大模型將如何改變物流行業?

3153 閱讀

智航飛購完成天使輪融資

2590 閱讀

800美元不再免稅,T86清關作廢,跨境小包何去何從?

2198 閱讀凈利潤最高增長1210%、連虧7年、暴賺暴跌……物流企業最賺錢最虧錢的都有誰

2167 閱讀浙江科聰完成數千萬元A2輪融資

2004 閱讀AI紅利來襲!你準備好成為第一批AI物流企業了嗎?

1975 閱讀物流職場人性真相:鷹鴿博弈下的生存法則

1870 閱讀物流職場人性真相:馬斯洛需求的顛覆與掌控

1584 閱讀供應鏈可視化:從神話到現實的轉變之路

1420 閱讀運輸管理究竟管什么?

1252 閱讀