[羅戈導讀]過去,在人口紅利加持下,外資巨頭紛紛涌入,中國發(fā)展成為諸多產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵,以消費電子產(chǎn)業(yè)為例,2021年,中國的電子產(chǎn)品和零部件出口額達到1萬億美元,而全球出口總額為3.3萬億美元。

[羅戈導讀]過去,在人口紅利加持下,外資巨頭紛紛涌入,中國發(fā)展成為諸多產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵,以消費電子產(chǎn)業(yè)為例,2021年,中國的電子產(chǎn)品和零部件出口額達到1萬億美元,而全球出口總額為3.3萬億美元。

振華Terminexus全球港口攝影大賽獲獎作品

過去,在人口紅利加持下,外資巨頭紛紛涌入,中國發(fā)展成為諸多產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵,以消費電子產(chǎn)業(yè)為例,2021年,中國的電子產(chǎn)品和零部件出口額達到1萬億美元,而全球出口總額為3.3萬億美元。

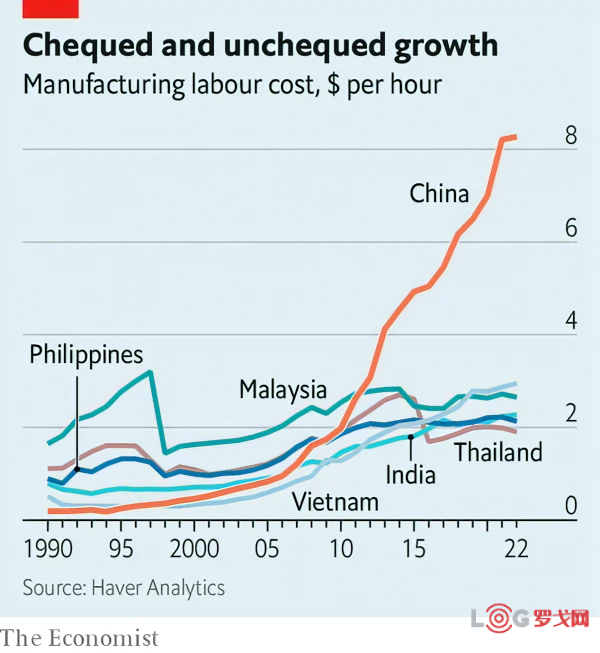

但商業(yè)與政治壓力日益沉重,中國勞動力不再那么便宜,2013年至2022年間,中國制造業(yè)勞動力工資翻了一番,達到平均每小時56人民幣。更重要的是,不斷加深的中美技術脫鉤正迫使高科技產(chǎn)品制造商重新考慮對中國的依賴。

根據(jù)研究公司Teikoku Databank的數(shù)據(jù),在2020年至2022年期間,在華經(jīng)營的日本公司數(shù)量從13600家下降到12700家。戴爾、三星、索尼等公司都將工廠從中國遷出,但問題是:去哪里?沒有一個國家能提供像中國這樣龐大的制造業(yè)基地。

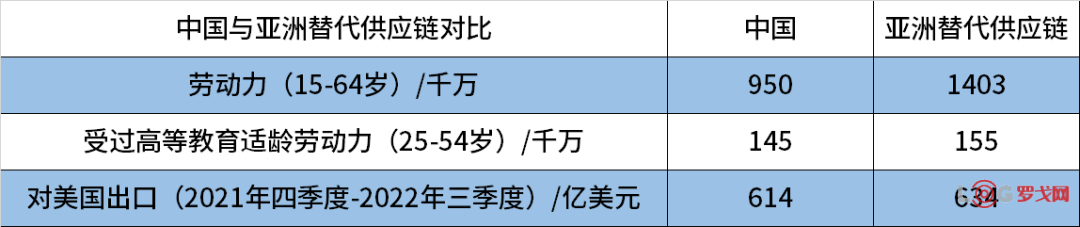

綜合起來看,亞洲各個經(jīng)濟體的拼湊是一個選擇。從日本北部到新加坡、馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨和孟加拉國,一直到印度西北部。這些地區(qū)的組合有獨特的優(yōu)勢,覆蓋高技能、財力和低工資。從理論上講,這個方案可能成行。這個替代性的亞洲供應鏈被稱之為Altasia,看起來與中國的分量不相上下。

Altasia受過高等教育人口為1.55億,而中國為1.45億個,與老齡化的中國相比,Altasia的隊伍似乎還在擴大。在Altasia的很多地方,勞動力比中國低得多,印度、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等地的勞動力價格大約是中國勞動力價格的三分之一。截至2022年9月的前12個月里,Altasia向美國銷售了價值634億美元的商品,超過了中國的614億美元。

亞洲的替代供應鏈能否取代中國?在經(jīng)濟學人的播客節(jié)目中,三位主持人就這一話題與兩位嘉賓展開討論,從地緣政治、制造成本等方面分析供應鏈轉移的原因,討論替代供應鏈構建的困難,并得出結論:

1、供應鏈轉移將是一個長期、復雜的過程;

2、東南亞、南亞國家將成為承接供應鏈轉移的重要角色;

3、考慮到中國在技術人才、基礎設施、市場規(guī)模等方面的優(yōu)勢,新的供應鏈或仍將對中國產(chǎn)生較大依賴。

以下是這期節(jié)目的文字記錄,由荊丹悅編譯。

主持人1:考慮到中美之間的政治局勢可能會更加緊張,企業(yè)將其全球供應鏈的一部分從中國分散出去。為了與中國提供的服務水平相匹配,其他亞洲經(jīng)濟體必須將優(yōu)勢結合起來。在今天的節(jié)目中,我們將討論亞洲的替代供應鏈能取代中國嗎?首先我們來聽聽是什么讓中國對世界各地的制造商來說如此不可或缺,之后我們會分析其他亞洲國家有什么可以提供的,以及他們目前缺乏什么。最后,需要做些什么來加強新的供應鏈?

主要觀點:國際市場對于中國的依賴來源于中國制造業(yè)的龐大份額

主持人2:我要問的第一個問題是,這種國際上對中國的依賴到底是什么樣的,又是如何形成的?

主持人1:從1987年日本松下電子公司開始考慮在中國投資,到現(xiàn)在全球數(shù)萬億美元的消費電子產(chǎn)業(yè)中中國成為關鍵節(jié)點,這種依賴已經(jīng)存在了數(shù)十年。中國公司現(xiàn)在正在將部分工作外包給其他國家,因此供應鏈變長了,但中國仍然是至關重要的組成部分。按價值計算,中國可能占全球電子產(chǎn)業(yè)消費的三分之一,這絕對是巨大的。

主要觀點:中國制造業(yè)成本上漲是供應鏈轉移的主要原因

主持人3:如果中國做得這么好,為什么我們需要一個替代方案?

主持人1:最主要的一點,中美之間存在的地緣政治緊張局勢。對于關稅、半導體出口限制等具體措施,令依賴全球商業(yè)便利流通的企業(yè)感到擔憂。除此之外,我們也看到了相當大的金融壓力,中國制造業(yè)已經(jīng)不像以前那么便宜了,尤其是工人薪資。這對中國來說是個好消息,這是幾十年經(jīng)濟快速增長的結果,但這確實降低了中國的吸引力,尤其是在貨值稍低的電子制造業(yè)等行業(yè)。

主持人2:另一種亞洲供應鏈會是什么樣子呢?

主持人1:如果悲觀地看待它,你可以說它有點拼湊雜亂。從經(jīng)濟角度來看,亞洲還有很多其他國家,有像日本韓國這樣的高收入國家,專門從事高科技制造業(yè),也有位于東南亞的一些中等收入國家,這些國家的工人工資都比中國低,泰國擅長制造辦公用品,馬來西亞制造了很多低難度的半導體。還有南亞供應鏈上的大國——印度和孟加拉國,這兩個國家是唯一有足夠多的潛在制造業(yè)工人的地方,富士康等臺灣代工制造商已經(jīng)在印度進行投資和生產(chǎn)。

關于為什么企業(yè)都在尋求與中國脫鉤和多元化,這種轉變背后有幾個原因:(1)疫情、封控使得生產(chǎn)過度集中于一個國家的風險增加;(2)中美之間的地緣政治緊張局勢;(3)隨著中國工人工資上漲,在中國制造的成本越來越高。在這些因素中,你認為哪一個是最主要的?

嘉賓1:地緣政治方面的因素簡單來說是一種成本。這里的成本不僅包括運輸成本,還包括持有額外庫存以及應對供應鏈風險的成本。除此之外,還有可持續(xù)性的成本,因為當供應鏈變長時,你會使用更多的碳。但是就勞動力成本而言,中國企業(yè)已經(jīng)在向其他國家外包了,所以只是供應鏈變長了。采購商品的公司是從某人那里購買的,但這些商品可能是在其他地方生產(chǎn)的,這都是由成本驅動的,這就是為什么供應鏈再次發(fā)生變化的答案。

主要觀點:除了物資供應鏈之外,知識價值鏈也需要發(fā)展

主持人1:其他國家吸收制造業(yè)、加大全球供應鏈權重的情況如何?

嘉賓1:提到供應鏈,大家馬上就會想到的是物資供應鏈,但還要有支撐這一點的知識價值鏈,從研發(fā)、工程設計、到生產(chǎn)系統(tǒng)設計。其他國家可能存在物資鏈,但知識價值鏈也需要發(fā)展,配套的教育系統(tǒng)和人才儲備必須隨著時間的推移而完善,即使在中國,這個過程也沒有完全完成。當然,供應鏈中還包括港口、道路等基礎設施,這也是重要的組成部分。

主要觀點:決定供應鏈走向的主要是金融需求

主持人1:您是否在除中國外的某些地方看到了機會?

嘉賓1:最受關注的兩個國家當然是越南和印度。越南在相當長的一段時間內(nèi)一直是中國供應鏈延伸的一部分,印度也正在成為以中國為基礎的供應鏈的一部分。但我想到的國家是孟加拉國,盡管科技基礎低下,但它的經(jīng)濟一直在穩(wěn)步而緩慢地增長,這意味著他們正在做正確的事情,就我看來,孟加拉國的做法和成績意味著這個國家的實力需要重新審視。

主要觀點:經(jīng)濟考量在不同領域的制造業(yè)會向不同的方向傾斜

主持人1:這是個很有說服力的理由,即決定供應鏈走向的主要是金融需求。例如,為了避免更長的供應鏈使得運輸成本增加,企業(yè)可能會選擇留在中國,但其他亞洲國家的勞動力成本等優(yōu)勢可能會讓事情向另一個方向傾斜,這也是中國企業(yè)無法避免的問題。對此你怎么看?

主持人3:地緣政治風險只是企業(yè)在構建供應鏈時進行考量的因素之一,此外還有勞動力成本、知識成本和運輸成本。我認為這種經(jīng)濟考量在不同領域的制造業(yè)會向不同的方向傾斜。以服裝和家具業(yè)為例,專業(yè)知識就沒那么重要了,而在電子產(chǎn)品領域,零部件甚至最終產(chǎn)品的體積往往都相當小,因此運輸成本并不是那么重要的因素。

主持人2:有一種看法認為,日本、韓國等國家通過這種出口導向型經(jīng)濟增長模式成為了富裕國家,而后這種經(jīng)濟轉移到了中國。盡管中國在出口導向型經(jīng)濟中占據(jù)主導地位已經(jīng)很長時間了,但現(xiàn)在成本已經(jīng)足夠高,這意味著最終供應鏈將沿成本曲線向下轉移到其他國家,但必須要將所有供應鏈要素共同轉移。

主要觀點:中國勞動力成本是南亞和東南亞的許多地區(qū)的3倍

主持人3:你提到了這樣一個觀點,即亞洲其他地區(qū)作為一個整體,可以結合其各種優(yōu)勢,形成一個替代中國的供應鏈。如果把這些國家加起來,從規(guī)模上和中國相比如何?

主持人1:從人口規(guī)模來看,亞洲其他國家比中國略大,從適齡工作人口來看,中國略大。我認為最重要的部分是黃金年齡(25到54歲)以及受過中高等教育的勞動力,美國大約在1.4億到1.6億人之間。就增長速度而言,替代供應鏈會快一點,主要是因為新的工人進入勞動力市場。中國每小時的制造勞動力成本在8美元以上,而在南亞和東南亞的許多地方是3美元以下,差距相當大。

中國的優(yōu)勢在于用幾十年建成了巨大的單一市場,由高質量的基礎設施連接,其他經(jīng)濟體在這方面還有很長的路要走。由于RCEP等協(xié)議,它比過去更加一體化。貿(mào)易協(xié)議能夠在原產(chǎn)地規(guī)則方面提供單一市場,從供應鏈的角度來看這很好。

日本公司一直在為中國和東南亞建立供應鏈。2020年,韓國公司在東盟國家、印度和孟加拉國的直接投資總額達到960億美元,比在中國的投資要高。與10年甚至5年前相比,這是一個非常巨大的轉變。

主要觀點:新的供應鏈形成需要共享信息并建立風險應對機制

主持人3:所以要讓這種聯(lián)合的替代亞洲供應鏈發(fā)揮作用,需要參與國之間進行大量的政治和外交談判。這是如何運作的呢?

嘉賓2:形成新的聯(lián)合供應鏈是一個過程。第一步是共享關于供應鏈的信息,第二步是建立風險應對機制,如果某個亞洲國家的供應鏈的某一部分將要發(fā)生一些事情,他們可以通知該供應鏈中的其他合作伙伴,這樣就可以實時采取行動來緩解影響。

除了上述兩大步驟外,構建一個平行的替代供應鏈,最大的挑戰(zhàn)是在國家和公司之間建立信任。這些公司中有很多也是競爭對手。例如在開發(fā)新的半導體供應鏈的過程中,一些臺灣公司和韓國公司,他們對與政府在一起談論供應鏈感到不舒服。每個國家都對規(guī)則有自己的看法,當問題涉及到政府間的主權,各國都希望在供應鏈上發(fā)揮主導作用,私營企業(yè)在供應鏈中不可或缺的角色將使困難變得更加復雜。

主要觀點:供應鏈需要移出中國是一個事實,但不會一蹴而就

主持人1:一些人注意到,即使在亞洲其他地區(qū)加強供應鏈,相關國家和企業(yè)仍將相當依賴中國。是否存在這樣一種風險,構建替代供應鏈成本高昂,而且對美國的戰(zhàn)略價值也不那么高?

嘉賓2:考慮到我們的地緣政治發(fā)展以及與中國的分歧,供應鏈需要移出中國是一個事實,但這不會一蹴而就。如果你是一家在中國的美國公司,向中國市場銷售產(chǎn)品,你可能會覺得擁有兩條供應鏈很舒服,即使這會提高成本。但這種轉變能否在低成本的情況下順利進行?如果不能,那么也許會存在反彈。

就許多產(chǎn)品而言,涉及中國的供應鏈需要繼續(xù)下去,但這些決定將主要由企業(yè)做出,盡管美國政府或其他國家政府可能對這些企業(yè)采取的激勵措施和懲罰措施。所以雖然可能會很混亂,但我認為目前的供應鏈結構在這個地緣政治世界里是不可持續(xù)的。

主持人3:由于成本影響,中國公司自己也開始將生產(chǎn)轉移到亞洲其他地方,這一事實很能說明問題。此外,中國正在積極采用機器人,以幫助彌補不斷上升的勞動力成本。中國的工業(yè)機器人與制造業(yè)工人的比例在2020年超過了美國的水平,這是非常令人難以置信的。我認為轉移供應鏈需要時間,但我們將在未來十年看到更多這樣的情況,這將為這些國家提供增長機會。

主要觀點:能夠取代中國的只有印度

主持人1:對我來說印度絕對是關鍵所在。無論是從成本還是從地緣政治角度考慮,全球電子制造業(yè)需要的,都是一個大約10億人口的國家,只有中印符合。因而能夠取代中國的只有印度。這也意味著,如果印度不重視構建本土的繁榮市場,而是只寄希望于參與現(xiàn)有的價值鏈,那么替代供應鏈的作用就會受到巨大的限制。日韓東南亞都非常擅長制造,但他們的規(guī)模還不夠大,短期內(nèi)也不會變得更大。這些國家并不是單一綜合市場,所以在基礎設施、監(jiān)管和其他物流方面存在困難。印度制造業(yè)占GDP的比例相對較低,近年來也沒有增長,我認為這將是印度制造業(yè)增長的最快途徑。

PS:如果您覺得純看文字太累,不妨點擊下方視頻,聽小圈給您講講制造業(yè)轉移的那些事兒。

DeepSeek火出圈,AI和大模型將如何改變物流行業(yè)?

3636 閱讀

浙江科聰完成數(shù)千萬元A2輪融資

2354 閱讀

AI紅利來襲!你準備好成為第一批AI物流企業(yè)了嗎?

2164 閱讀運輸管理究竟管什么?

1483 閱讀Deepseek在倉庫規(guī)劃中的局限性:基于案例研究

1452 閱讀壹米滴答創(chuàng)始人楊興運出山,成立興滿物流

1458 閱讀2024中國儲能電池TOP10出爐

1354 閱讀傳化智聯(lián)集成DeepSeek,深化AI大模型物流場景應用

1338 閱讀在物流行業(yè),AI技術會不會替代人?

1233 閱讀京東物流攜手奇瑞汽車打造中東最大汽車備件中心,覆蓋5大品牌數(shù)萬種汽車備件

1022 閱讀