很多朋友已經催更了,我們今天就來看一下華北三港的情況。

開始之前,想再一次溫馨提示:這個貨量排名是基于美國海關的原始數據,按到港日算。貨量的計算方法是以自己的合約跟船公司訂艙。如果是用別家合約訂艙,貨量計入訂艙的合約下面。還有一種情況,有些貨量計入代發艙單的貨代下面。如果貨代有幾個馬甲(不同的名字,不同的SCAC CODE),系統會默認為不同的公司。所以,排名僅供參考,不是100%等于某家貨代的實際貨量。

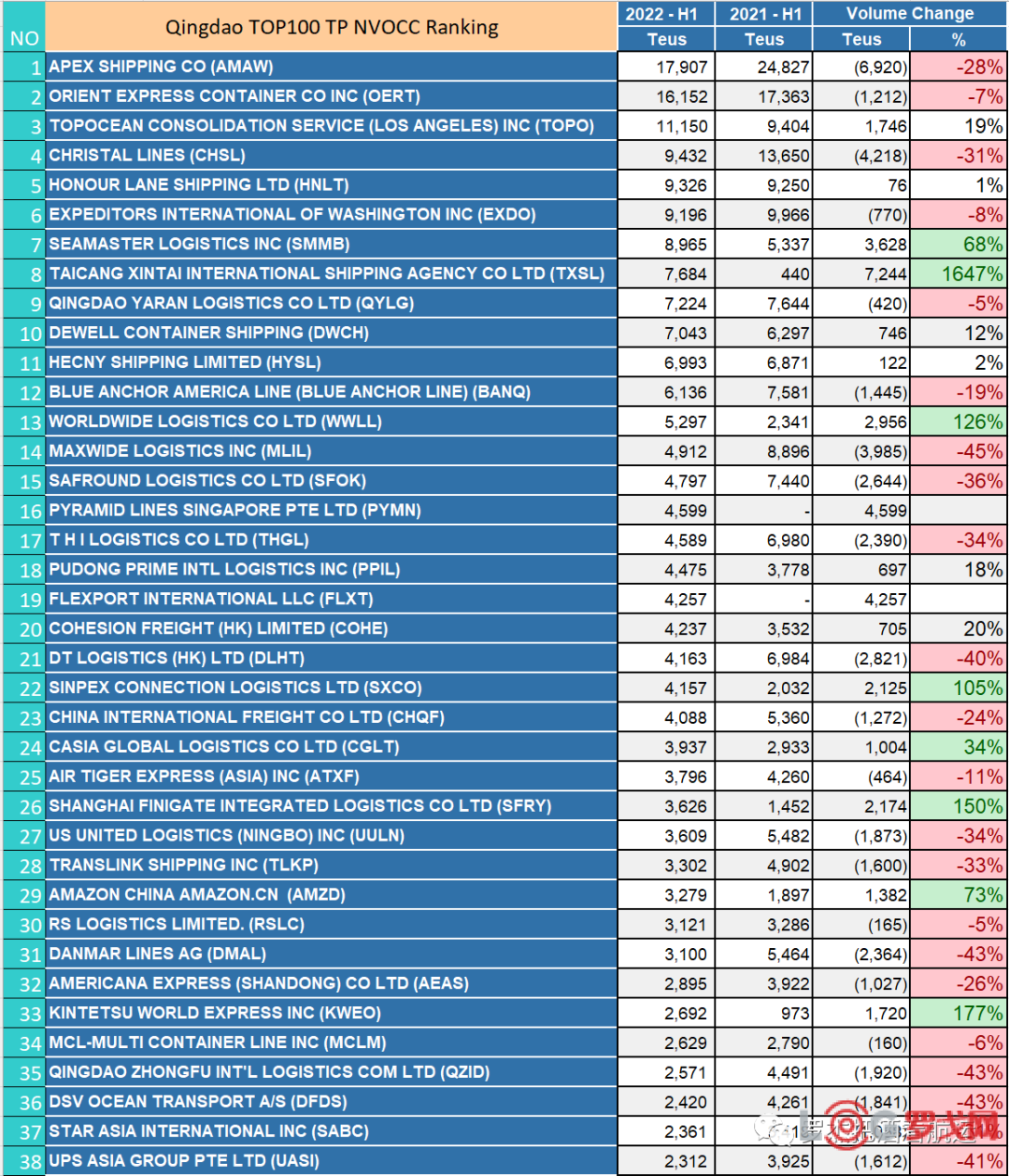

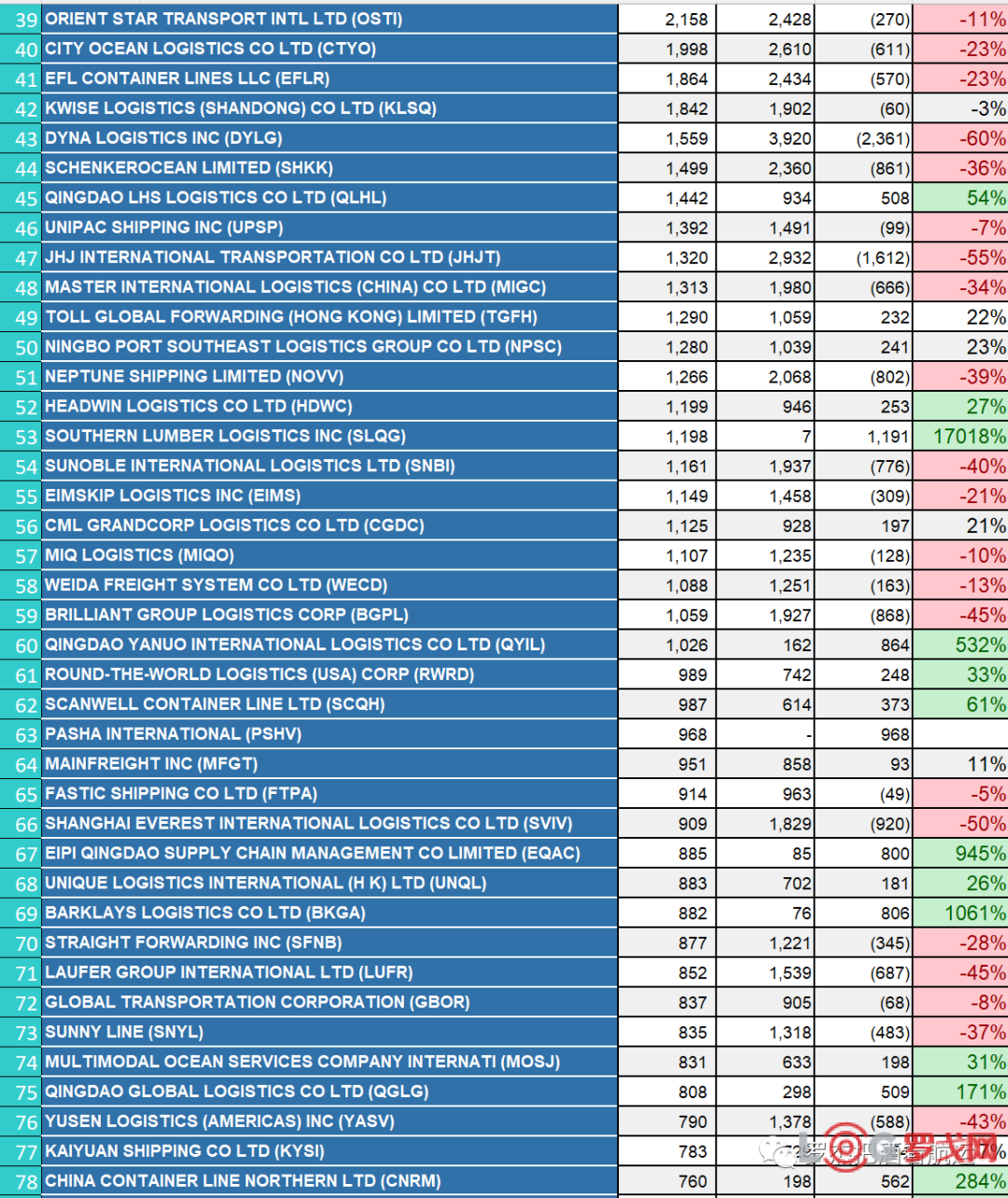

先看青島。今年頭半年市場總體貨量微跌1%,排名前100的貨代總貨量則下降4%,與國內其他港口一樣,貨代的貨量跌幅高于市場。紅色部分表明跌幅超過市場平均水平(4%),綠色代表同比增長超過25%。排名前10的頭部貨代中,各家發展軌跡不一。一半的貨量有增加,另一半出現不同程度的跌幅。排名前25名貨代中, 有6家本土企業(非歐美港臺企業),已經占據一席之地。今年青島港出貨基本沒有受疫情影響(knock on wood), 供給側尚屬穩定。上海長達2個月的疫情封控導致一些原本流向上海港的貨留在了本地。長期來看,青島港的貨量取決于當地的商品結構和美國后疫情時代消費需求的匹配度。比如,青島港大量出口的玻璃瓶(酒瓶子)貨量應該保持穩定,因為美國的酒吧和餐廳消費在回升。

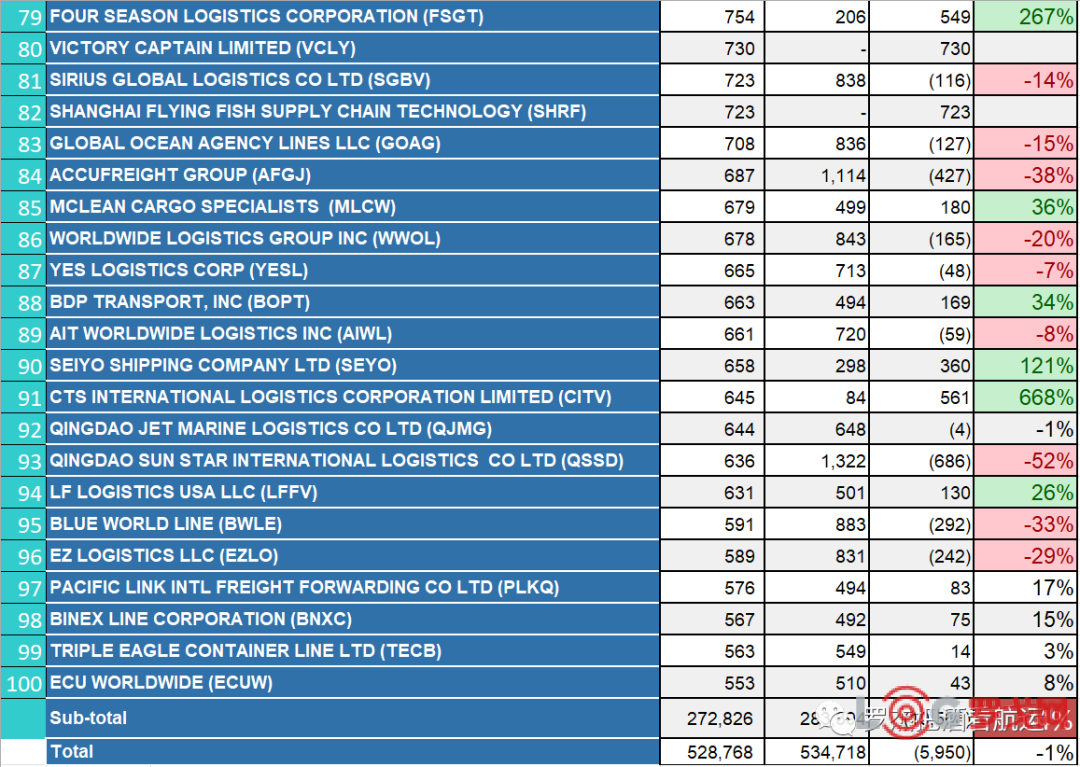

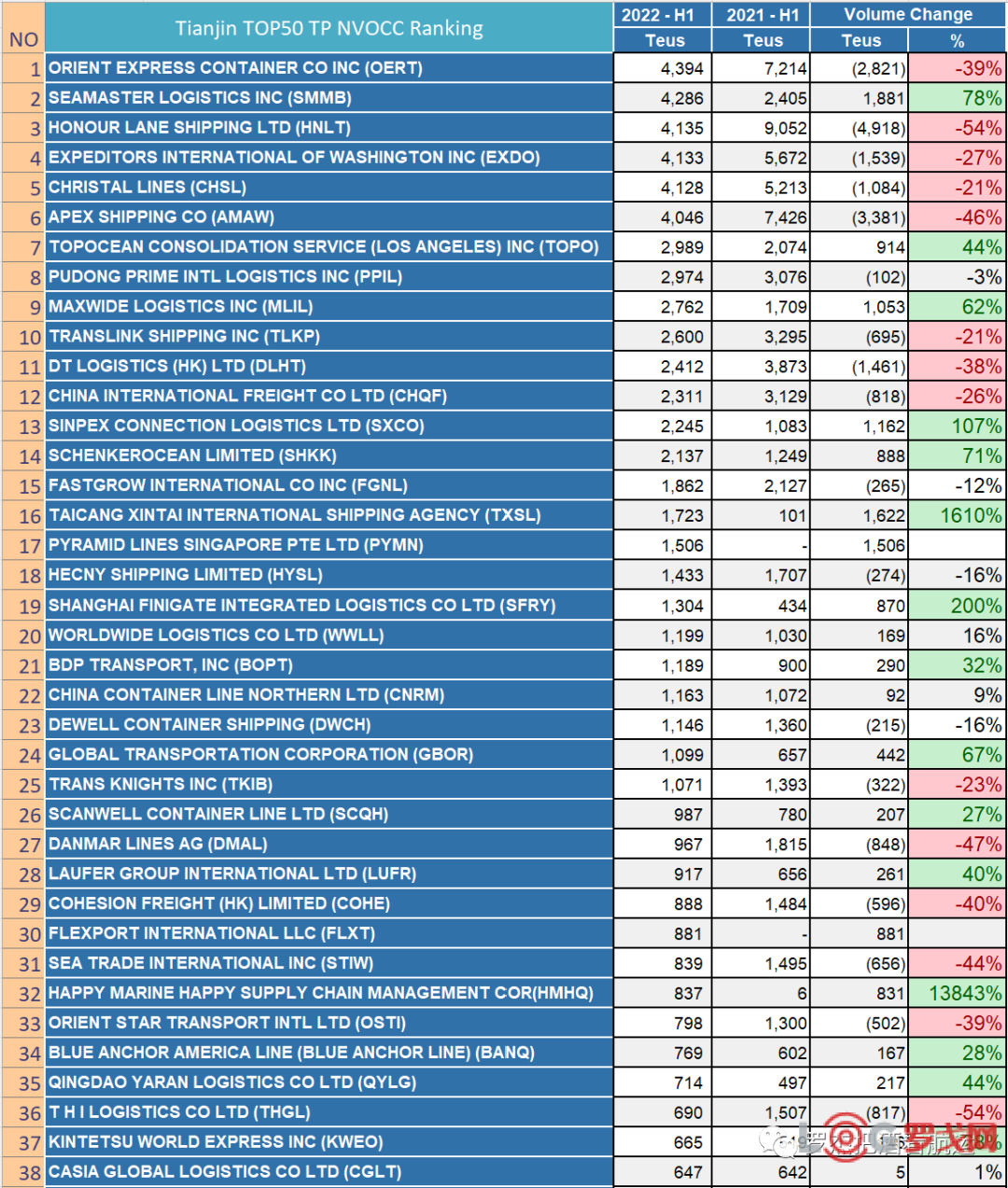

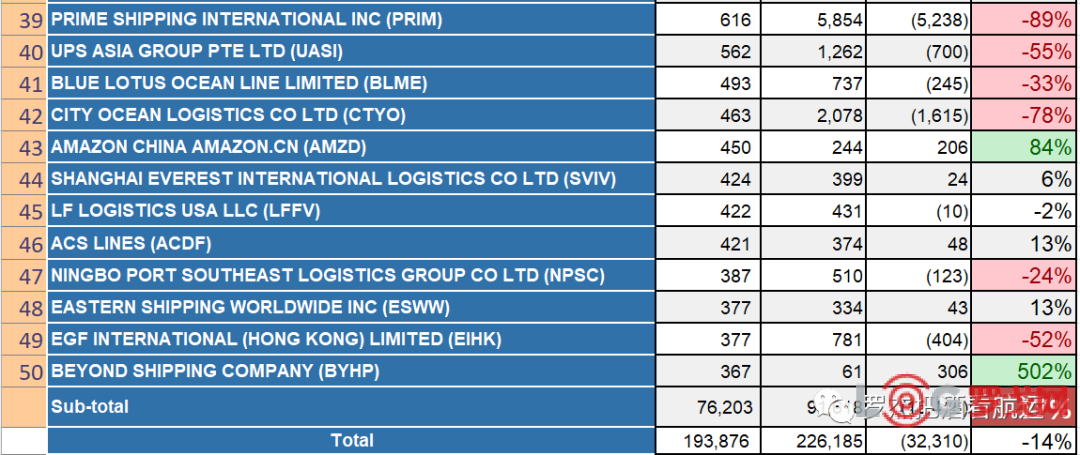

天津港貨量的跌幅是北方三港中最明顯的。前半年市場總量跌14%,排名前50的貨代貨量減少17%。出現如此急劇的跌幅可能有幾個原因。一是訂單減少,這當然直接影響貨量。二是艙位或者直航船少了。在需求不變的情況下,運力下降也導致貨量下降。我沒有仔細去研究新港今年美線航線的變化。一個不爭的事實是,北方三港(特別是天津和大連)這幾年直航船的數量一直在下降。

在一個下行的市場里,每家貨代的成長軌跡出現截然不同的情況。有的貨量飆升,有的猛跌。除了市場本身的因素以外,每家貨代對不同口岸的艙位分配正常也會影響貨量。比如說, 船公司分給貨代每周的艙位(AP/BSA)總量固定的情況下,貨代如何分配到各個口岸直接影響各個口岸的貨量增長。這種取舍在總艙位被減的情況下特別明顯:不能雨露均沾,只好做出取舍。

大連港的情況跟隔壁兩港不太一樣。總體貨量偏小,市場總量則保持不變(微增1%),排名前50的貨量貨量增長2%。看來在大連市場,直客約和貨代的比例相對穩定。前10的頭部貨代多半貨量出現下跌,少數幾家則增幅明顯。有意思的是,20名開外的貨代大多貨量增加明顯,雖然總量不大。受貨源腹地和航線減少的影響,大連港美線的貨量這幾年沒有明顯增長,2020年比2019年下降11%,2021年挽回一些失地,增長4%,但還沒有恢復到2019年的水平,估計2022年總量跟去年持平。

DeepSeek火出圈,AI和大模型將如何改變物流行業?

3139 閱讀

智航飛購完成天使輪融資

2590 閱讀

800美元不再免稅,T86清關作廢,跨境小包何去何從?

2184 閱讀凈利潤最高增長1210%、連虧7年、暴賺暴跌……物流企業最賺錢最虧錢的都有誰

2146 閱讀浙江科聰完成數千萬元A2輪融資

2004 閱讀AI紅利來襲!你準備好成為第一批AI物流企業了嗎?

1954 閱讀物流職場人性真相:鷹鴿博弈下的生存法則

1870 閱讀物流職場人性真相:馬斯洛需求的顛覆與掌控

1584 閱讀供應鏈可視化:從神話到現實的轉變之路

1420 閱讀Deepseek在倉庫規劃中的局限性:基于案例研究

1263 閱讀