[羅戈導讀]國家物流教育十多年的快速發展,為什么依然沒有解決物流人才緊缺的問題?

[羅戈導讀]國家物流教育十多年的快速發展,為什么依然沒有解決物流人才緊缺的問題?

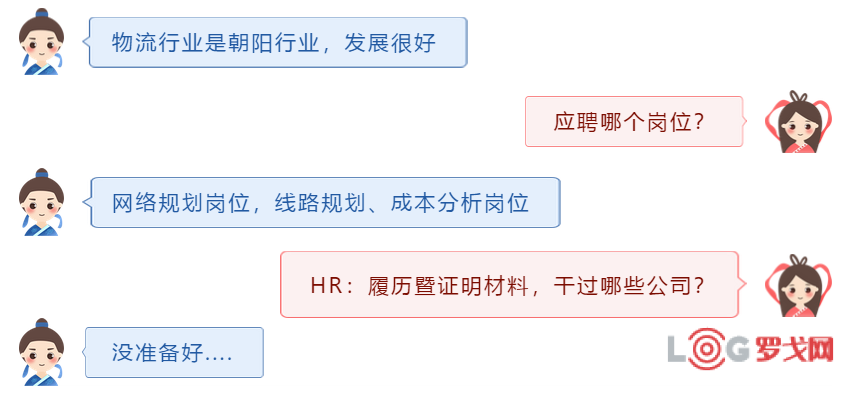

進入新世紀,物流擔負了電商、WTO、一帶一路振興的戰略使命,所有的院校物流管理專業招生簡章都上寫著:我國物流人才緊缺。但時至今日高職學校又出現招生困難的現象,畢竟它只有10余年的歷史,從爭先恐后的報考到門可羅雀需要重新審視。

物流的新業態隨著行業的演變而進化,已經散射出眾多細分行業,公路有快遞、快運、城配、即時配、甩掛、公路港、聯盟等;鐵路有高鐵行包、駝背運輸、中歐班列等;數字物流有無人倉、無人機、菜鳥驛站、網絡貨運等。

物流業正在發生著變化,曾經對大學生趨之若鶩的很多大物流企業都已成昨日黃花,深陷在競爭的漩渦中。新興的獨角獸們是:滿幫、G7、中儲智運、曠視、菜鳥、京東、美團……

物流管理專業忽然變成了一個處在“十字路口”的專業,所學的知識在實際工作中的應用不多,而對于科研理論研究來說又過于淺顯或空泛。對新業態缺乏課程支撐,到底是物流專業本身的設置問題?還是所學課程滯后與行業脫軌?基礎的倉庫作業環節是否就不用設置,與其他專業一同就業,一系列的專業課絲毫派不上用場。

帶著這些問題,我們不禁要問一句:物流管理專業到底怎么了?

2020年注定是一個不平凡的一年,學子們見證了無數個第一, 疫情下,一切都慢了下來,我們也應該重新思索這個問題。

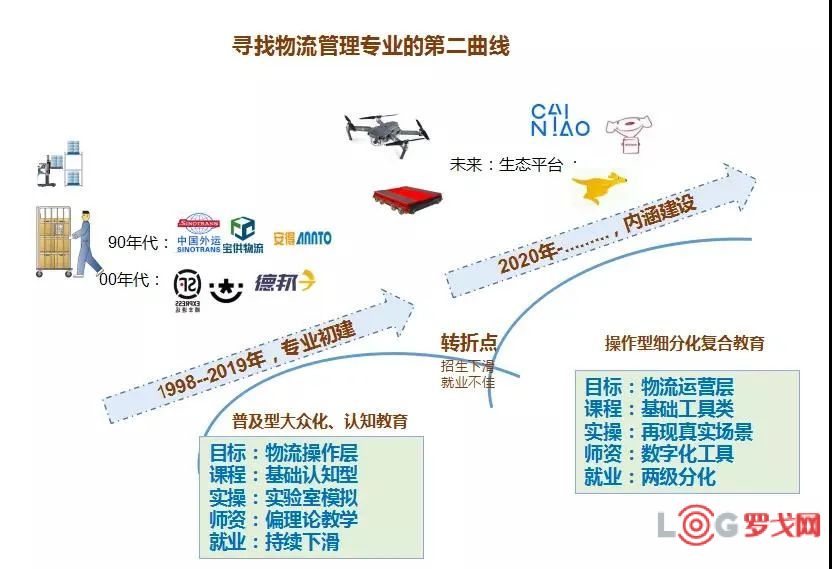

物流管理專業與1993年獲教育部批準,1994年北京商學院,北京物資學院開始招生,1998年隨著WTO 與電商快遞業的繁榮,物流管理專業開始如雨后春筍一樣不斷生根發芽,一夜飄紅。

其原因在于進入WOT,電商產業井噴式發展,以及國家一帶一路的戰略,流通變得至關重要,流通體系在國民經濟中發揮著基礎性作用,構建新發展格局,必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓。

現有全國高職高專院校787所開設了物流管理專業,每年畢業人數約十萬人,開設院校集中在東南沿海地區,前三名為江蘇、廣東和山東,與當地流通業呈正比,反映了當地產業和經濟的依從特征,東南沿海經濟發展帶來物流人才的需求旺盛。

(物流院校分布)

2006年到2008年是物流管理專業獲準開設的高峰,由于大學轉型能力不足,尤其是新升格院校跟不上創新專業的發展,對專業選擇面降低,對于工科的師資、設施、實訓、課程無法及時配套,所以爭相開辦對師資和設施要求較低的物流管理專業。

開設物流專業的院校在毫無準備的情況下,尤其是一些財經類院校無法涉足工科,加之物流又是社會熱點,從而開設綜合性較強的物流專業成為首選,形成專業過多過濫的開設。

形成顯明對比的是,2020年底國外僅有24個國家和地區的218所大學開設物流課程;美國也只有50多所,還不到我國的一個零頭。歐洲物流協會公布的對歐洲物流教育的調查結果,共有87所大學開展了物流高等教育,其中54所大學開設物流專業,33所開設物流課程。而我國僅一個江蘇省就有62所高職院校開設物流專業。

1、行業留存率

為證明就業與專業教學的契合度,我們拉長時間,抽取調查樣本,選擇職業10年跨度,來推測物流管理專業教學成果的應用效果。

咸陽職業技術學院,2009屆物流管理專業,全班37人,14個男生,23個女生,就業情況如下:10年過后只有3個人留在物流行業,行業存留率8%。

根據物流專業學生就業類別的分析,畢業生專業契合度分析, 最初3年專業對口方面高于80%。但時間跨度一但拉長,存留率隨著大幅下降。

2、學歷≠能力

很多學生認為大學畢業之后就可以勝任主管位置,而實際情況物流行業都需要從基層做起,一線操作每天的工作點數、交接、填單,枯燥乏味。

當理想與現實脫節時大部分畢業生迷失方向,物流業是勞動密集型產業,勞動強度較大。許多畢業生進入物流業初期,還需要做一些體力活,如進行貨物搬運等,畢業生心理上反差較大,體力上也不能勝任繁重的勞動,導致學生不能適應工作,易導致跳槽轉行,來選擇相對輕松的工作。且基層工作,工作內容單一且繁忙,工資待遇屬于一般水平,綜合因素影響下容易產生倦怠心理。畢業生對工作滿意的僅為17% 。

3、薪酬分析

畢業生的薪酬是企業能不能留住人的一重要因素。物流行業正式員工一般月工資為3000~4500元左右,基層員工多為3500左右,低于互聯網、財會專業。并且有著巨大的區域差異和行業差異,高薪集中在基金地產、園區管理、設備運營、物流金融等領域。但高薪模塊課程院校從未涉及。

4、企業反饋

根據對物流企業的訪談和反饋,對畢業生的用人情況表示堪憂。

(1)缺乏吃苦精神。因為大多數畢業生前期需要從事勞動,跟學生的期望反差很大,企業需要的認真負責、吃苦耐勞、踏實能干等品質正是畢業生所缺乏的。學生往往有抵觸和畏難情緒,消極怠工的情況時有發生。

(2)畢業生能力有所欠缺。表達能力、溝通能力、服務意識都需要提高,知識和實踐脫節,基本技能有待加強,還得重新培養,成熟期較長。

1、理論課程PK應用場景

目前物流管理課程主要集中在倉儲管理、調度管理、報關、門店等一系列的現場場景領域,而這些領域不需要理論知識,是熟練的實操經驗,在同等條件下,初中畢業與大專畢業幾乎無區別。

存儲論中的EOQ模型?牛鞭效應理論?路徑規劃(VRP問題)還是由庫存問題啟發而來的系統動力學? 蜻蜓點水地將各種看起來很厲害的模型和理論瀏覽一遍,使用聚類分析卻完全不管所分析的數據是否合適、連背后的原理都不清楚,這算不上真正的交叉學科的教育。

這些理論,似乎都挺重要,挺有效,但是不學似乎也沒什么大礙。所以現在順豐、京東的物流規劃師還多是計算機、數學專業的畢業生。

在教育部門倡導的活頁式教材、翻轉課堂,O2O教學、慕課、雙師教學、企業導師一對一答疑、在線直播、師徒小班,在線觀摩……等一系列新的教學模式尚未走進課堂。隨著學生取得信息的渠道無限擴展,課堂的形式和內容已不能滿足教學需求。2、更新滯后

眾所周知、物流業在過去10年得到了迅猛發展,而學科體系遠未跟上,應用場景類的物流變為綜合性非常強的疊加復合學科,如物流與金融學科的融合產生出質押監管、代收支付、貨租賃融資等領域。

物流與IT的融合產生出車貨匹配、G7等領域;物流與工程學的融合產生出AGV、無人機、自動化倉儲分揀等領域;物流與建筑的融合產生出高標倉、分撥、公路港的領域.......

而在物流管理專業的設置上永遠是老三樣,運輸管理、倉儲管理、物流概論,從未提及以上的細分運營領域,滯后的課程設置,紙上談兵仍然是物流教學的最大障礙,這樣怎樣教出優秀的學生融入到企業中。

一個模子刻出來的課程,院校之間沒有特色,千篇一律,造成出產的學生面對社會就業的方向性迷茫;導致待遇和收入不能提升。

在一些行業緊缺專業上又拿不出與行業同步的課程設計,如新零售生鮮冷鏈物流管理,物流金融,ETC、即時配、車貨匹配,駝背運輸,快運網絡管理等緊缺人才的培養找相匹配的課程。

3、考核方式

物流專業目前進行閉卷考試(運籌學、物流學、采購管理、供應鏈管理),有些特殊的課程也會有上機考試的形式。但是諸如叉車操作、設備操作還沒有列入必考項。

課程報告及展示不一定全部都是讓大家進行實地調研的。有些老師會直接拿一篇英文論文,讓你研讀一下再匯報;有些就是上課做實驗(“啤酒游戲”,供應鏈經典實驗,好好記住),回去整理整理數據寫實驗報告。

對于場景性非常強的實踐學科,在運營中的理論知識應用相對較小,工作的絕大部分實踐在于溝通、填報和提交。死記硬背的應試教育顯然與物流場景的需求不吻合。

4、素質教育

物流運營崗位需要厘清其目標與核心,基礎操作層所需的不是理論知識,而是對學生人格品質、頭腦思維和能力素質的要求。 其核心是規劃與探索,養成負責任、能受挫的心理素質。 還需要對自己的職業生涯規劃的能力,這樣才能沉下心,從基礎操作層開始鍛煉。

素質教育的核心是互動式教學,由于教學觀念陳舊,教師不愿意走出灌輸式教學的“舒適圈。目前素質課程多以公共選修課或通識課程的形式游離于專業課程體系之外,作為零星點綴。高校長期以來的封閉式辦學模式所致,因為脫離社會實際需求,素質教育就是要引導學生關注現實問題,培養其用創業思維與行動解決社會問題的能力。

綜上所述,目前物流管理專業存在四個方面的問題:

1、專業招生普遍出現下滑

專業多年偏重于操作層,缺乏提升,學生喪失興趣,實踐體系構建缺乏提升,不具備實踐性,師資團隊專業性較差,缺乏一線磨練。

2、職業資歷框架缺失

教學缺失素質教育環節;學生職業生涯缺乏崗位規劃,學生缺乏產業導師暨生涯規劃,企業忽視管培生體系建設。

3、產業升級、教學停滯

行業發展與教學脫節、缺乏行業動態認知,課程偏重低端,教學形式枯燥,單調,缺少課程升級途徑,師資提升實踐途徑,動態數據化課程,缺少行業案例支撐。

4、產教融合流于形式

企業介入缺乏政策支持,企業缺乏驅動力,院校無法承接企業課題,企業操作層人員需求,由于工作環境差、強度高,院校學生難于適應。

物流管理專業在發展過程中面臨著重新找尋定位的問題,這里高職高專院校著重培養物流操作的人才,本科階段著重培養物流環節的管理人才,研究生階段培養物流系統開發和供應鏈整合的人才。

重點核心在于企業用人需求與院校培養方式之間的矛盾。

目前物流管理專業課程主要集中在現場操作場景:倉儲、運輸流程作業,而這些場景最佳的教學是在企業現場,初中畢業與大學畢業毫無差異,大學生實際工作體現出來的能力甚至不如那些低學歷的物流老兵。這個問題的答案在于專業建設沒有與時俱進,如果我們的課本一成不變,教授的知識千篇一律,那么出了校門距離企業的需求還是相差太遠。畢竟4年大學,是不希望在倉庫同裝卸工、司機同一個起點。

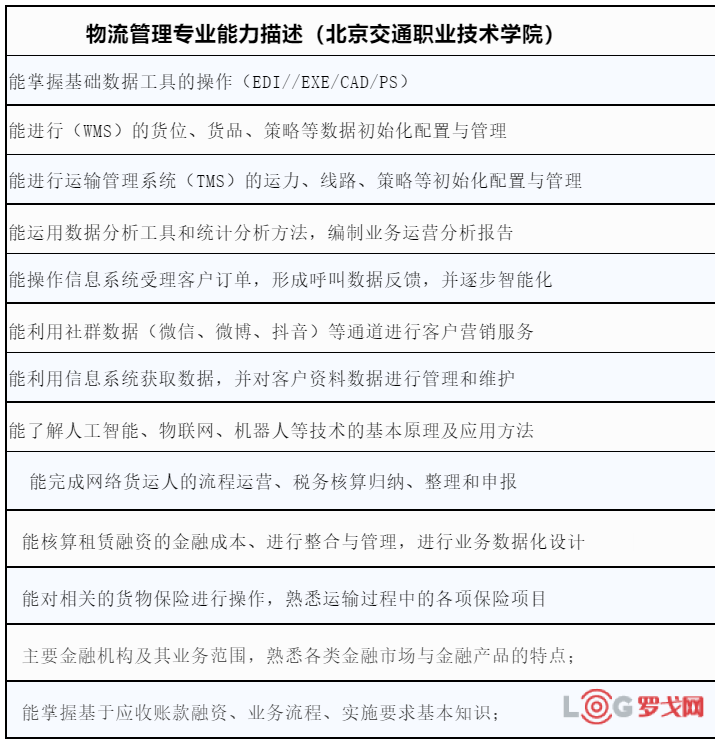

1、操作類轉向工具類

目前物流行業的數字化應用程度不斷提升,TMS/WMS已廣泛普及,數字化物流以移動科技、大數據和傳感器、云服務架構為基礎,在市場推廣和銷售、業務追蹤、倉儲和物流處理、記賬和繳費以及企業服務鏈條的支持與銜接上將發揮重要作用。

菜鳥、京東正在普及無人倉,無人機遞送已在順豐、郵政試點,隨著智慧物流的發展,更多的基礎操作正被AGV、視覺引導系統所取代,企業未來需要的是大數據、云計算、物聯網的知識,高校的人才培養方向應該從傳統操作型轉向智能工具型。

物流的崗位正在發生著變化,普洛斯的招聘崗位已經偏重于物流+數據與金融方面,中儲智運在公路貨運+稅收統籌方面,京東無人機是倉儲+設備方面。

那么在PGSD能力分析表方面,作為北京交通職業學院已經在重新架構新學年的課程體系,以區別以操作類課程,物流管理專業應該大幅度減少操作類課程,同低學歷就業者拉開距離,在整個學科調整為以工具類為導向的課程體系。加入了大量的工具類課程,盡量使得新時代的學生能夠在工具掌握方面能夠更勝一籌。

首先Z世代在移動互聯下成長,對IT操作非常熟練,再者物流企業的數字化升級基本已經完成,由數字系統構建的運營體系已初見雛形,前兩天一篇《外賣騎手,困在系統里》的文章火爆網絡,已經表明數字化在物流領域的不可替代成為核心。

那么應對變化的課程應該成為智能機器人客服、智慧倉儲規劃、供應鏈建模、物流大數據分析等基礎工具類課程,但這也給教學與師資帶來了挑戰。

為什么要從操作類轉向工具類,這里舉一個例子:

場景:北京郵電大學菜鳥驛站,疫情之后的第一個開學季,日處理包裹3500件,匯集了通達系和順豐所有派件單,這是菜鳥在北京的第15個校園驛站。沒有了校門口擺攤的快遞小哥,取而代之的是無人車、快遞柜、高拍儀等,這背后是電子面單、數據分析、人臉識別……

2、單一類課程轉向復合型課程

隨著商業變革日益加速,物流顯得更加絢麗:供應鏈有LLamasoft,網絡貨運有中儲智運,車貨匹配的滿幫、G7、易流、唯智、思敏達,新零售有盒馬、京東、叮咚買菜、每日優鮮,生態有京東、菜鳥,智能設備有曠視、蜂巢、無人機,投資基金有普洛斯、紅杉、鐘鼎……

物流數字技術涵蓋零售數字收集、零售數字分析及應用部分,物流效率技術主要包括提高供應鏈運營效率和消費者支付效率的技術,如電子標簽、物流機器人、無人機、無人車、自助結賬機等。零售體驗技術主要包括優化消費者購物體驗的技術,如AR、VR、導購機器人、交互屏等。

物流的應用在于場景效率的提升,在整個商業進展過程中,物流不在是獨立存在,同其他學科的融合越來越緊密。那么在整個專業課程中不同專業的是疊加與融合成為關鍵。

5G技術已經走到我們身邊,直播已經在商業領域廣泛應用,那么企業運營場景是否可以搬到教學課堂,由企業導師展現現場場景的教學毋庸置疑的能夠吸引學習興趣,提升學習的動力。今天你在物流業務遇到的哪一件事不是一個綜合挑戰?別說做一個新產品、前置倉、網絡貨運人、即時配、智能倉儲……支付寶的誕生就是解決物流流轉中,商品交易與支付結算融合的產物。

哪個挑戰跟以往是相同的?哪個挑戰是只用單一門類的知識能應對的?

再給你看一道物流題,北京交通大學的課堂 ,案例題是物流大數據的應用,是講述運輸政策?還是闡述信息化?供應鏈建模?都不是,他們的任務是:如果你創建了中儲智運,怎樣使它三年達到180億營收?

你看,這是一個真實業務的挑戰,它牽扯的知識有哪些呢?

你需要汲取大量中儲股份的背景知識,得對公路運輸的發展足夠了解, 對公路運輸成本組成耳熟能詳,你還得了解GPS、支付結算、電子簽約、稅收籌劃,車貨匹配、車后市場……

物流不是按照領域來劃分的,而是圍繞業務單元組織起來的。復合型人才應該是在各個方面都有一定能力,在某一個具體的業務單元要能出類拔萃的人。復合型人才應不僅在專業技能方面有突出的經驗,還具備較高的相關技能。比如隨著IT技術完全融入銀行、保險、證券等行業之中,那么,復合型人才將在未來趨之若鶩。

3、課程變革核心是師資隊伍建設

1931年梅貽琦在就任清華校長的演講中提出“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”。 清楚闡明了評價一所大學的不是硬件的大樓設備,而是傳道受業解惑的教師。

物流教育走到今天左右為難的境界,師資體系有著不可推卸的責任,來教物流管理專業的師資多是從其他學科領域轉過來的。

比方說物流管理專業建設比較完備的北京交通大學,官網上公開的物流管理專業師資力量(共30位老師)當中:公開自身學科背景的老師共有13位,其中僅有3位(23.07%)有物流相關背景(物流管理工程、物資管理或者供應鏈管理);6位(46.15%)有管理科學與工程專業的學習背景;4位有數學專業學科背景;其他還有經濟學、交通運輸、機械制造、機車車輛等背景。

鄭州工商學院,這所學校同樣沒有單設物流管理專業教學團隊。商學院管理系 11位老師,大多都是工商管理、企業管理或者市場營銷專業背景,有個別老師有農林經濟管理、旅游管理、邏輯學的學科背景。老師整天忙于賦能“雙一流”、”雙高”、“1+X”,哪有精力去中儲智運了解網絡貨運,去盒馬梳理新零售、去滿幫分析大數據、去光明領鮮體驗生鮮冷鏈……沒有這寫一手的企業案例,那么新的課程迭代如何談起,這不能責怪老師們,畢竟應付“評比”、“迎檢”大于教學本身。

4、因材施教、千人千面的可行性

“圣賢施教,各因其材,小以小成,大以大成,無棄人也。

朱熹的理想在移動互聯下是否可以實現,根據篩選甄別學生的特征,為不同性格稟賦的學生提供更加適宜的教育。在大數據、人工智能等新技術下因材施教變得近在咫尺。教師教學“千生一面”的現象應該變為千生千面(抖音、淘寶都已實現)。

這就對物流專業師資提出了更高的要求。物流行業有著眾多的分支,即時配、新零售、公鐵聯運、網絡貨運……優秀的師資必須是與行業相通的紐帶。

能力畫像:通過學生的學習軌跡有一個清晰的能力畫像,清晰的將學生的能力畫像呈現出來。然后對應的尋找到鏈接,從生產知識的角度,教師遠遠落后于一些專業機構,如研究三方合同物流的羅戈持續15年,運聯研究院在公路運營精益求精,相對于一個專業團隊,再優秀的教師都望塵莫及!

那么教師的定位就應該發生質的變化:從教授到鏈接,篩選和準確的鏈接物流產業知識,從而傳遞給學生。

這就對師資提出了更高的要求,首先師資必須同產業界建立起廣泛的鏈接,搜尋到可以成為行業導師的目標,有情懷有擔當有能力細分領域的產業專家,成為引導學生邁入物流世界的師傅。

將學生用技術紐帶與他們建立聯系,學生可以選擇自己所追求的細分領域自主選擇導師,將選擇權交付給學生,學生可以感興趣共性的知識點提出疑問,企業導師可利用碎片化時間進行解答,一線的場景隨時在變化,教師的責任也應該發生一些改變,從知識的獨立生產方,應該變成借助iT技術將知識經過分類提煉傳遞給學生的渠道。

引用中物聯“十二五“物流行業報告,下一個五年物流行業每年新增就業人員130萬,85%的一線操作技能崗位需求110萬人,而職業院校的畢業生每年才40萬人,就算一個也不能少在物流業就業,差距還有70萬人。

對于這些數據的計算,也許能說明一些問題,但從物流實戰的角度而言,并沒有較高的價值。大家關心的是,不管是物流行業自身長期以來的職業培養,不管是中高級物流人才,還是一線操作技能崗位人才? 國家物流教育十多年的快速發展,為什么依然沒有解決物流人才緊缺的問題。

實踐性行業本就不用教,而是甩開袖子干,那些優秀的企業家可都不是科班出身,是課程滯后與行業脫軌?在很多學生眼里,物流工作就是快遞、分揀、調度等。因此,很多人在學校就是混日子、混文憑,專業技能和知識并沒有掌握。

不從根本上解決物流管理專業導向的問題,那么高職物流專業的招生還將大幅下滑!物流專業改革的方向應該是數字工具、設備運維、規劃運籌,只有這樣才能使得物流專業找到第二曲線!

“京東服務+”洗衣中央工廠招商、3C上門安裝/維修招商

2367 閱讀

嘉誠國際發布2024年年報:營收13.5億元,歸母凈利潤為2.05億元

2326 閱讀

深圳擬擴大試點物流、環衛功能型無人車運營,加速產業規模化進程(附編制說明等下載)

2153 閱讀這家老牌物流巨頭被收購,9億美元交易值不值?

1652 閱讀DeepSeek落地全球第一大港

1312 閱讀京東外賣重點推廣39城

1267 閱讀國內首條無人機城際物流航線首航,1200公里續航會否沖擊貨運格局?

1241 閱讀京東,為外賣騎手繳納五險一金!

1132 閱讀普洛斯中國2024年表現穩健強勁,卓越運營助力新經濟勢能攀升

1128 閱讀物流行業唯一!京東物流入選《可持續發展年鑒2025》

1117 閱讀